和音はローマ数字で表せる

「和音」とは2つ以上の異なる音を同時に鳴らすものです。

一般的には、3つの音でひとまとまりになっているものが多いですね。

今回は、その「和音」を記号(ローマ数字)で表したものをご紹介します。

これを読むことで、作品の分析に必要な和音の基礎的な知識が身に付きます。

結論!ここで紹介する和音の種類は7つだけ。しかも超簡単。

ぜひ、これを機会に和音記号もマスターしていきましょう。

ベーシックな和音記号

和音記号は、簡単なものから複雑なものまでたくさん種類があります。

ですが、はじめに覚える和音記号はいたってシンプルです。

和音記号はそれぞれの調によって異なりますが、考え方は同じです。

ハ長調を例に出して解説します。

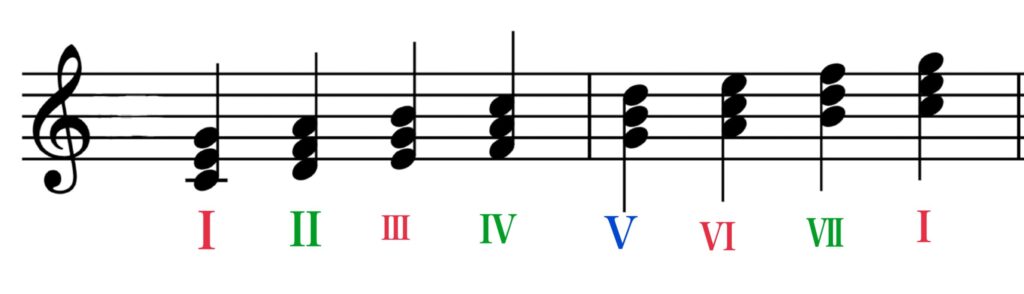

〈例1〉ハ長調の場合

音階を作って、その上に3度ずつ音を重ねて和音を作る。

左から順番に「1, 2, 3, 4, 5, 6, 7」→「ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦ」とつけて完成。

ハ長調のⅠの和音は「ドミソ」。Ⅱの和音は「レファラ」。・・・

といった具合です。とても簡単ですよね。

そして、和音には記号によってそれぞれ担っている機能が異なります。

機能ごとに色分けしました。

あか→トニック

あお→ドミナント

みどり→サブドミナント

ひとつずつ、ざっくり紹介します。

トニック(T)

トニックの種類:Ⅰ・(Ⅲ)・Ⅵ

トニックの機能は、安定性です。フレーズ(音楽のまとまり)の始めや終わりに使われます。

トニックのあとは、ドミナント、またはサブドミナントに向かいます。

そして、最後に必ずトニックに戻って、聴いている人に安心感や終止感を感じさせます。

この3つの和音の中でもっとも安定性を持っているのは、Ⅰの和音です。

ドミナント(D)

ドミナントの種類:Ⅴ

ドミナントの機能は、不安定性を持っていてトニックに向かおうとする性質を持っていることです。

ドミナントのあとは、かならずトニックがきます。

トニックで終わる終止の種類

Ⅴ→Ⅰ 「全終止」(完全終止)

Ⅴ→Ⅵ 「偽終止」・・終わりに見せかけて終わらないとき

Ⅳ→Ⅰ 「変終止」(アーメン終止)

サブドミナント(S)

サブドミナントの種類:Ⅱ・Ⅳ・Ⅶ

ドミナントの前に置けるのが、サブドミナントです。

曲に広がりを持たせて、トニックとドミナントの橋渡しをします。

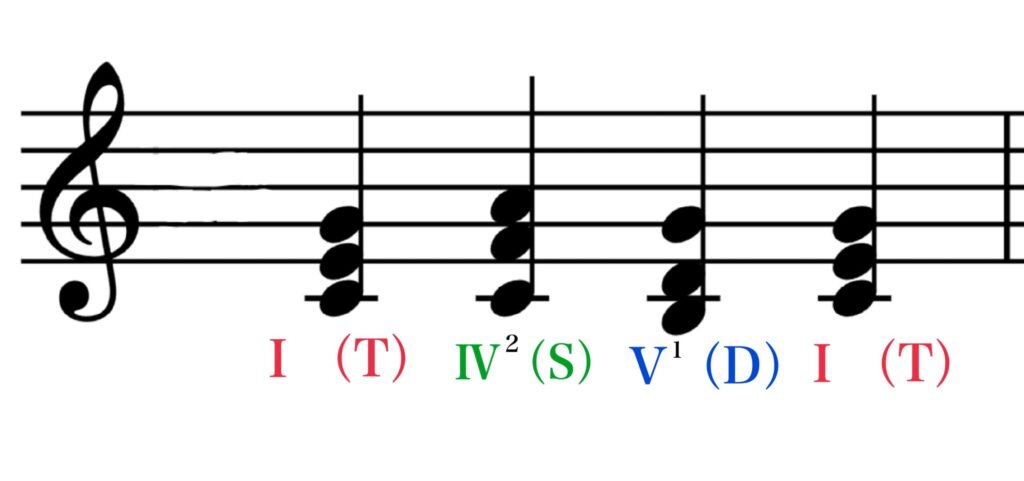

機能ごとによる順番をまとめると、フレーズは

【T→D→T】もしくは【T→S→T】、【T→S→D→T】で成り立っています。

ⅣとⅤの右上についている数字は「転回形」の回転数です。

Ⅳはファラドを二回転させた形です。「ファラド」→「ラドファ」→【ドファラ】

Ⅴはソシレを一回転させた形です。「ソシレ」→【シレソ】

これらを「転回形」といいます。

まとめ

和音記号は、以下の順に簡単に表せます。

音階の上に和音をのせて、左から順番に【ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦ】。

これらを機能ごとに分けると3つ。

トニック(T)・・・安定性と終止性をもつ和音。

ドミナント(D)・・・トニックに戻ろうとする性質を持つ。不安定。

サブドミナント(S)・・・トニックとドミナントの橋渡し役。曲に広がりを持たせる。

以上、基本的な和音記号の紹介でした!

もう少し進んだ和音記号については、別記事で紹介予定です。

乞うご期待ください♪