ピアノの練習中、「なんとなくこの記号はこうかな?」と感覚で弾いていませんか?

楽譜に書かれた記号は、作曲家が伝えたかった“音の性格”を示す大切なサインです。

それを理解せずに弾くのは、手紙を読まずに返事を書くようなもの。

4歳からピアノを始めて音高・音大・音大の院に進み、大人子ども含め累積約50名以上にピアノを教え、現役で演奏活動を続ける筆者が、

初心者が見落としがちな代表的な記号―スラー・スタッカート・アクセント・フェルマータ―を取り上げ、意味や使われ方を具体的に解説します。

記号の理解で音楽が変わる

楽譜の記号は、音をどう“つなげる”か、“離す”か、“止める”か、“強める”かを示しています。

単なる「装飾」ではなく、作曲家が音に息づかいを与えるための手がかりです。

とても大切なものなので、きちんと正しく理解することが求められます。

スラーは「つなぐ」だけでなく「語る」

スラーは、音をなめらかにつなげる印ですが、それは単にレガートで弾くこととは違います。

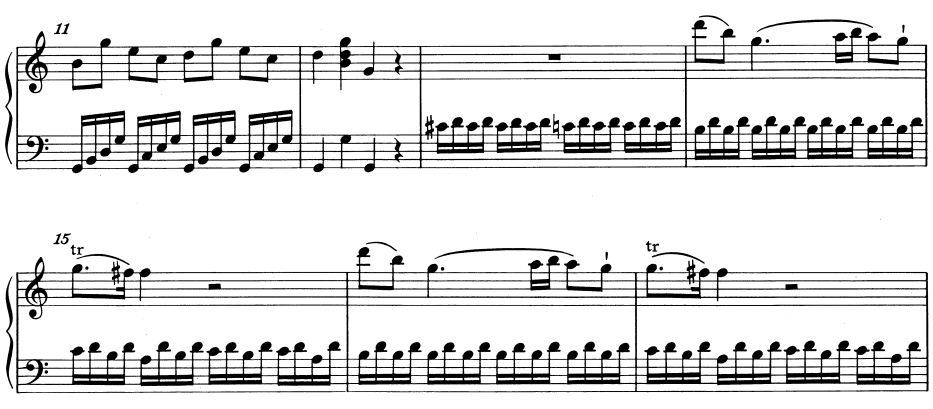

モーツァルト《ソナタ K.545》第1楽章のように、短いスラーが多い場合、それぞれが“言葉のイントネーション”のようなフレーズです。

スラーの終わりで軽く抜くと、自然な呼吸のような音楽になります。

スラーは“音をつなげる”だけでなく、“語りの区切りを示す”記号でもあるのです。

スタッカートは「短く切る」ではなく「離す」

「スタッカート=短く切る」と覚えている人が多いですが、実際の意味は少し違います。

実は、スタッカートの本当の意味は「音と音の間を離す」ということ。

★スタッカートを教わるときに「跳ねるように」と言われたことがある人も多いと思います。

それは、ある意味では正解で、ある意味では不正解です。

スタッカート=跳ねる、ではありません。

少し指を鍵盤から離すだけでも、スタッカートなのです。

なぜなら、スタッカートの本当の意味は《音と音を離す》だから。

また、作曲家によってはスタッカートを「その音を強調する」ために使うこともあります。

シューマン《アラベスク》では、左手の低音にスタッカートがつけられています(青い印)。

これは、ただ単にニュアンスで音を短くしているのではなく、その低音を少し目立たせる目的があります。

スタッカートは音を短くするための記号ではなく、「音の存在を際立たせる」ためにも使われるのです。

アクセントは「強く叩く」ではなく「重みをのせる」

「>」や「sf(スフォルツァンド)」は“その音を強く”という印象がありますが、ただ大きく弾くだけのものではありません。

アクセントは音楽の中に“重み”を与える記号。

言葉のアクセントと同じと考えてもいいかもしれません。

たとえば、ショパン《ノクターン 第2番》6小節めでは、メロディにある小さなアクセントを「軽く息を吸うように」弾くと、歌うような立体的な響きになります。

曲想によって“どんな重みをのせるか”が変わります。

フェルマータは「伸ばす」だけでなく「止まる」

フェルマータ(𝄐)といえば“音を伸ばす”というイメージですが、実はそれだけではありません。

もともとは「停止」「休止」を意味する言葉で、音楽の流れを一度止めるという効果も持っています。

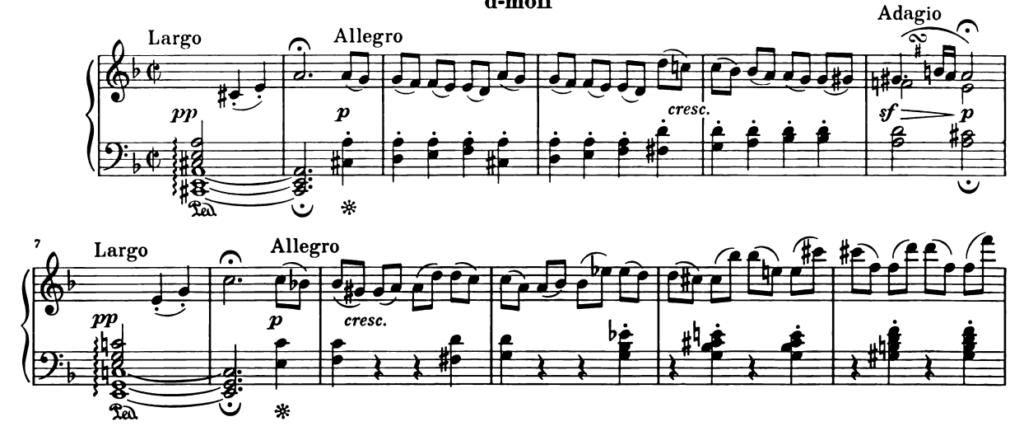

たとえば、ベートーヴェンのピアノソナタ第17番《テンペスト》冒頭に出てくるフェルマータ。

和音の余韻が新しい展開への“間”を作っており、まさに「止まることで次へ導く」使われ方です。

フェルマータは、単に長く弾く指示ではなく、音楽の雰囲気を切り替えるための時間でもあるのです。

スタッカートは短く、と思っていた私の過去

私もこれを読んでくださっている皆さんと同じように、

「スタッカートは短く切る」と教わってきました。

そこに何の疑問も持っていなかったのですが、大学に入ってからこの記号の新しい意味を知りました。

ピアノの先生にも、当時授業で習っていた指揮の先生にも同じことを言われました。

『スタッカートには本来切るという意味はなく、正確には“つながっている音同士を離す”という意味なんだ。音楽の教科書では短く切ると書かれているけれど。』

たしかに「音同士を離す」より「短く切る」の方が分かりやすくて覚えやすいですよね。

ですが、この勘違いによって音符の長さや曲調に関係なくスタッカートは常に短く切る、もしくは跳ねる、といったイメージがついてしまったのも否めません。

たとえば、4分音符についているスタッカートと8分音符についているスタッカートは、同じ長さではありません。

記号の正しい意味を知ることは、良い演奏をするために不可欠だとあらためて感じます。

まとめ|記号は作曲家の「語りの手段」

スラー、スタッカート、アクセント、フェルマータ。

これらの記号は、すべて作曲家が音に「言葉」を与えるために用いた手段です。

・スラーは音を語らせる。

・スタッカートは音を離す。もしくは、その音を強調する。

・アクセントは感情の焦点を示す。

・フェルマータは時間を止め、空気を変える。

このように記号を“音楽の文法”として理解すると、演奏の表情がさらに豊かになります。

ただ弾くだけの音から、「意味をもった音」へ。

それが、楽譜を“読む”ということなのです。

★お知らせ★

私のピアノソロリサイタルが、11月1日(土)13時~ より埼玉県の与野本町にある「彩の国さいたま芸術劇場小ホール」にて開催されます!

バッハ、ショパン、ラフマニノフ、ベートーヴェンと幅広い作曲家の作品を演奏します。

チケット絶賛お申込み受付中です。

お申し込みの際は、office@sakuramusic.jp、もしくはこちらのブログの問い合わせフォーム、またはコメントよりお願いいたします。

ご来場、心よりお待ちしております。