ピアノの楽譜でよく見かける「f」や「p」などの強弱記号。

レッスンでは「フォルテは大きく」「ピアノは小さく」と教わることが多いですが、実際の音楽ではそれだけでは不十分です。

フォルテが“情熱的に”だったり、ピアノが“やさしく語りかけるように”だったり、作曲家の意図によってニュアンスは変わります。

4歳からピアノを始めて音高・音大・音大の院に進み、大人子ども含め累積約50名以上にピアノを教え、現役で演奏活動を続ける筆者が、

強弱記号の本当の意味を具体例を出しながら分かりやすく解説します。

フォルテは「力強い」ではなく「感情の盛り上がり」

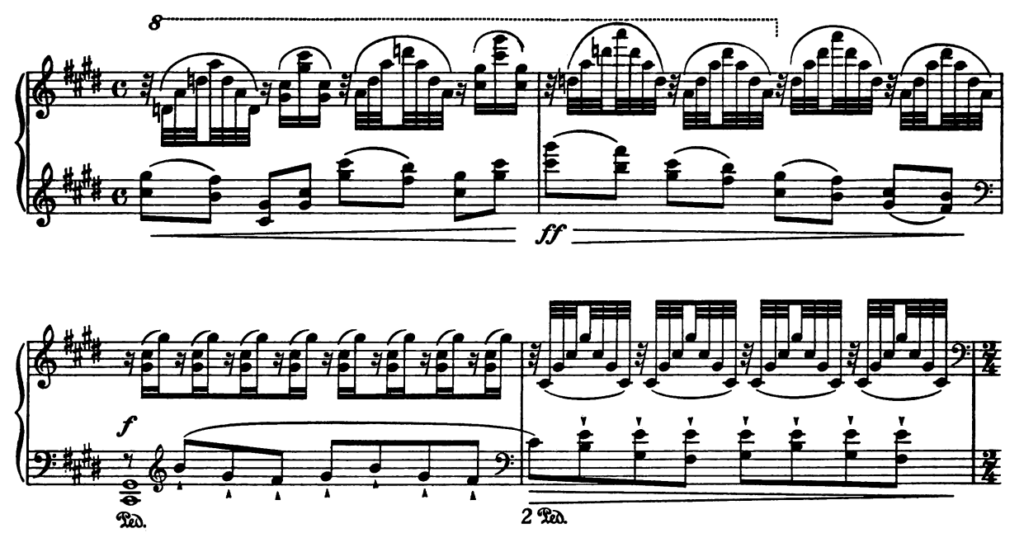

メンデルスゾーンの《無言歌集》〈狩の歌〉では、冒頭に「f」があります。

しかしここで求められているのは、荒々しい音量ではなく、広い自然を駆け抜けるような明るい勢い。

音を強く叩くよりも、指先を使って明るい音を出すイメージです。

つまり、“フォルテ=音の性格”を示すもの。

堂々と、明るく喜びに満ちた響きのある音を出すことが「狩の歌」のフォルテなのです。

ピアノは「小さく」ではなく「内に向かう心」

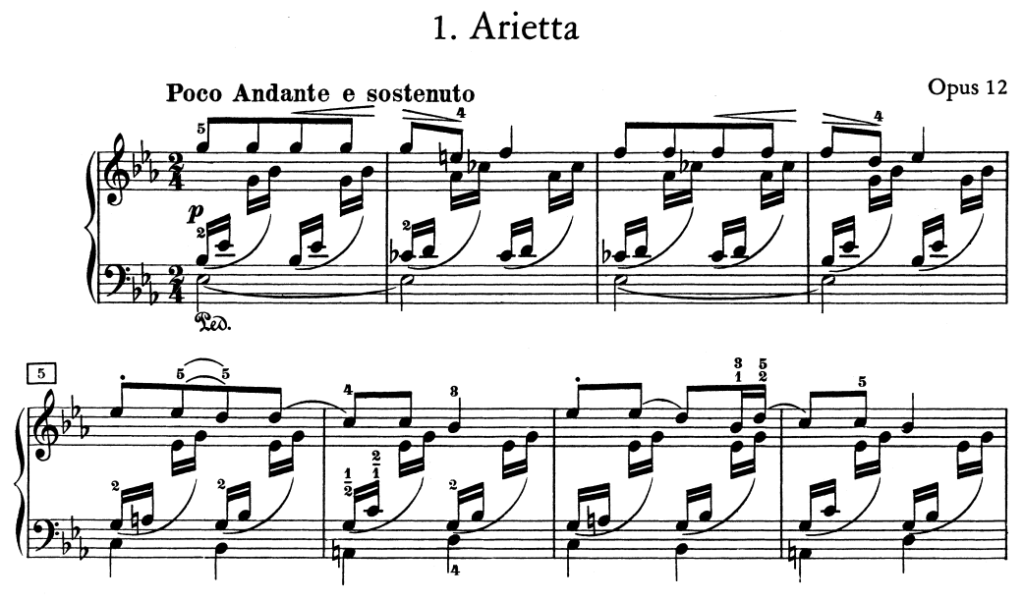

グリーグの《抒情小曲集》第1集〈アリエッタ〉にある「p」は、まさに静かな心のつぶやきのよう。

“音量を下げる”ことではなく、“音色を柔らかく保つ”ことが大切です。

響きを薄くしてしまうと音楽が消えてしまいますが、内側から光るような柔らかさがあれば、自然な“ピアノ”になります。

小さく弾くよりも、「やさしい声で語る」ように弾く意識が近いでしょう。

同じ「p」でも曲によって意味は違う

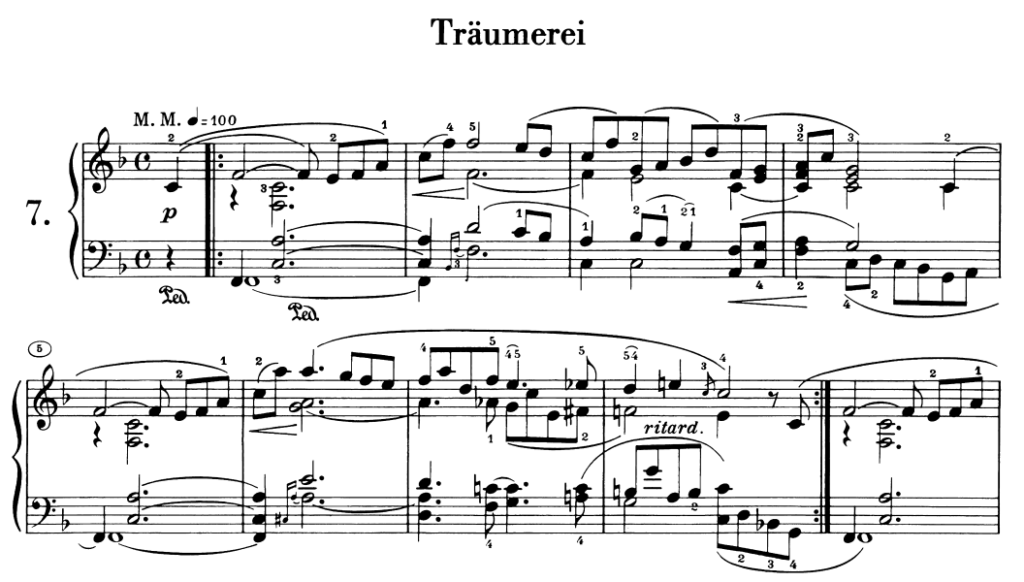

シューマンの《子供の情景》〈トロイメライ〉にも「p」が書かれています。

ただし、グリーグのような“静けさ”ではなく、“懐かしさと温かさ”を含む「p」。

ここでは子どもの夢を見守るような優しさが必要です。

つまり、「p」は常に“音量を落とす”という命令ではなく、感情の方向性を表す言葉なのです。

ラヴェルの「f」は光のようなフォルテ

ラヴェルの《水の戯れ》に出てくる「f」は、他の作曲家のフォルテとはまったく違います。

水面が太陽の光を反射して一瞬輝くような、“きらめきのフォルテ”。

ここでは力を入れるよりも、音色の透明感と瞬間の明るさを出すことが求められます。

フォルテでも決して重くならない、色彩のフォルテです。

強弱記号を「語りかけ」として読む

強弱記号を単なる指示ではなく、作曲家からのメッセージとして読むと、演奏がぐっと深まります。

作曲家がどんな意図でその強弱をつけたのか、考えてみましょう。

また、「crescendo」「diminuendo」は、気持ちの盛り上がりや余韻の流れ。

音楽の会話が自然に生まれます。

私が生徒さんに強弱について教えるとき、気をつけていること

私は、小さい生徒さんにも「これはどんな気持ちかな?悲しいフォルテかな?うれしいフォルテかな?」と意図的に聞くようにしています。

一応フォルテやピアノの意味は伝えますが(強い・弱いといった)、それだけにとどまらないようにしたいと思っています。

恥ずかしがりやの生徒さんはなかなか答えられなかったりしますが、そういうふうに考える意識を小さいときから持てるように、質問を続けています。

外国ではどのように強弱について教えられているか分かりませんが、日本では一律に「フォルテは強く、ピアノは弱く」と教えられます。

最初はそれでも問題ないのですが、ある程度学びが進んでいくとそれだけでは不十分であることに気がつきます。

私もコンクールを受けたときに審査員の先生から

「デュナーミクで音楽を捉えすぎている」と言われたことが何回もあります。

デュナーミクとは、音楽において音の強弱を変化させて表現する技法、または強弱法のことです。

なぜそのように書かれてしまったかというと、作曲家が書いたフォルテやピアノといった強弱記号の意味を考えて演奏していなかったからです。

(ただフォルテだから強く、ピアノだから弱くでしか弾けていなかった)

「とてもつらい気持ち」を表すのもフォルテだし、「とてもうれしい気持ち」を表すのもフォルテです。

ただ「強い・弱い」だけでは、表現が単一的でつまらないものになってしまいます。

ぜひ、生徒さんやこのブログを読んでくださっている皆さんには、早めにこのことに気がついて一歩先の演奏ができるようになってほしいと思っています。

まとめ

強弱記号は、音量の大小を示すだけの記号ではありません。

それは「音の性格・感情・方向性を示す“言葉”」です。

メンデルスゾーンでは堂々と、グリーグではやさしく、ラヴェルでは光のように。

同じ「f」「p」でも、その音楽の世界観によってまったく違う響きになります。

楽譜を読むとき、ただ「大きく」「小さく」ではなく、

「どんな気持ちで?」「どんな場面で?」を考えること。

それが“記号を読む”本当の意味です。

強弱記号を感じ取ることができたとき、あなたのピアノは一段と豊かな表情を手に入れるでしょう。