前回の記事では、「調」そのものの種類や特徴を紹介しました。

4歳からピアノを始めて音高・音大・音大の院に進み、大人子ども含め累積約50名以上にピアノを教え、現役で演奏活動を続ける筆者が、

その「調」を楽譜上で示す記号――「調号(ちょうごう)」について解説します。

「調号」を理解すると、どんな曲を弾いていても「今、どんな調で演奏しているのか」がすぐに分かるようになります。

つまり、楽譜を読む力の土台となる重要なポイントなんです。

調号とは?どこに書いてあるの?

「調号」とは、その曲の調(ハ長調、ト長調、イ短調など)を示すための記号です。

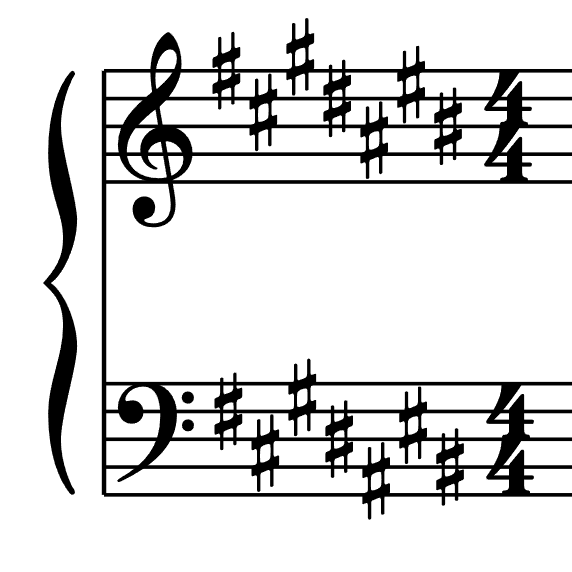

書かれている場所は、楽譜の左端。

ト音記号やヘ音記号のすぐ右側に、♯(シャープ)や♭(フラット)が並んでいますよね。

それが「調号」です。

この調号を見るだけで、「この曲は何調なのか?」が分かります。

♯や♭の数で調が決まる

前回も少し触れましたが、♯や♭の数によって曲の「調」が決まります。

たとえば――

- ♯も♭もなし → ハ長調 or イ短調

- ♯1個 → ト長調 or ホ短調

- ♭1個 → へ長調 or 二短調

といった具合です。

つまり、「調号の数」=「調の種類」を表しているわけです。

調号には順番がある!

ここで勘違いしやすいのが、「♯や♭はどこにつけてもいいのでは?」という点。

生徒さんからもよく、

「♯が1個なら、どこか好きな音に付ければいいんですよね?」

という質問をいただきます。

しかし、答えは NO!

実は、調号にはきちんと付ける順番が決まっています。

♯と♭の順番は「呪文」で覚える!

調号の並びにはルールがあります。これを一度覚えてしまえば、一生使えます。

♯の順番:ファ → ド → ソ → レ → ラ → ミ → シ

♭の順番:シ → ミ → ラ → レ → ソ → ド → ファ

つまり――

♯は「ファドソレラミシ」!

♭は「シミラレソドファ」!

実はこの2つ、順番がまったく逆なんです。♭の呪文は、♯の呪文を逆から読んだだけ。

この「呪文」を声に出して覚えておくと、どんな調号でもすぐに判断できるようになります。

例:♯1個のト長調を見てみよう

たとえば、♯1個の調号。このとき、♯が付くのは最初の音「ファ」だけです。

つまり、「ファの音を半音上げて弾く」ということ。

この調号が書かれているとき、楽譜の中で出てくるファの音はすべてファ♯になります。

この♯1個(ファ♯)の調は、ト長調またはホ短調。

どちらも「ファ♯が出てくる調」という共通点を持っています。

調号は最大7個まで!

♯や♭はいくつでも付けられるわけではありません。

どちらも最大7個までと決まっています。

♯の決められた順番は、「ファドソレラミシ」。

♭の決められた順番は、「シミラレソドファ」。

この7つの順番を理解していれば、どんな曲を見ても「調の構造」が見えてくるようになります。

調号から調を見分けるのは次のステップ

「どの調号が何調に対応しているのか?」

という見分け方も、法則さえ知れば簡単に分かるようになります。

それについては、次回の記事「調号から調を見分ける方法」でくわしく説明します。

まずは今回の“呪文”を完全に覚えることが第一歩です!

まとめ|調号を制す者は、譜読みを制す

一見ややこしく見える「調号」ですが、実はとてもシンプルな仕組みでできています。

- 調号は、曲の調を表す記号

- ト音記号やヘ音記号の横に書かれている

- ♯は「ファドソレラミシ」

- ♭は「シミラレソドファ」

- どちらも順番が決まっていて、最大7個まで!

この「呪文」を覚えておくだけで、楽譜を開いた瞬間に調が分かるようになります。

今日から、ぜひ声に出して唱えてみてくださいね。