音程を制す者は、楽典を制す

音程とは、音と音との距離を測ることができるものです。

どんな音でもある言葉と数字で表すことができます。

これを知れば、楽典の基礎的な知識が身につきます。

結論!音程は度数で表し、半音の数によって「長・短・増・減」といずれかをつける。

詳しく見ていきましょう。

音程の数え方と種類

音程の数え方

まず、音程を数えるときに覚えていてほしいのが、

「音程に0はない」ということです。

同じ音同士は「1度」となります。

以下「2度」から図で解説します。

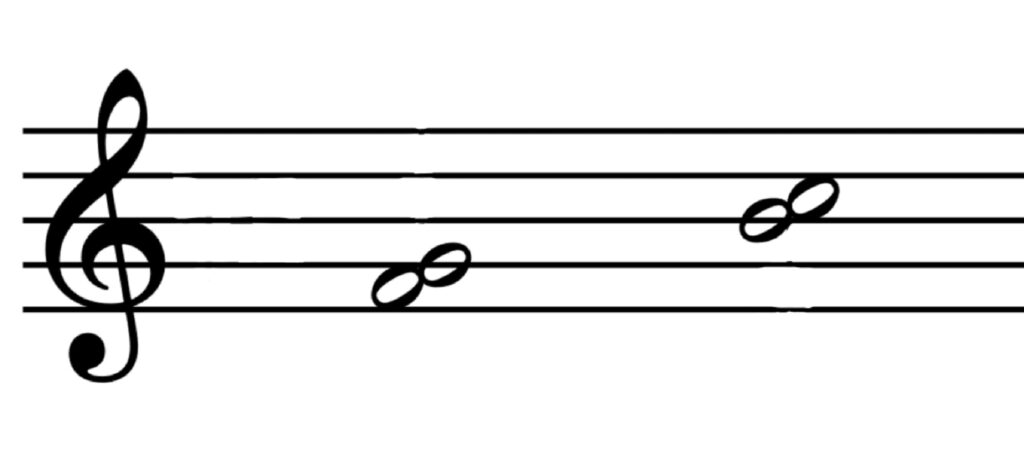

〈例1〉2度

これが2度の形です。分かりやすい見た目をしていますね。

隣り合った音同士が「2度」です。

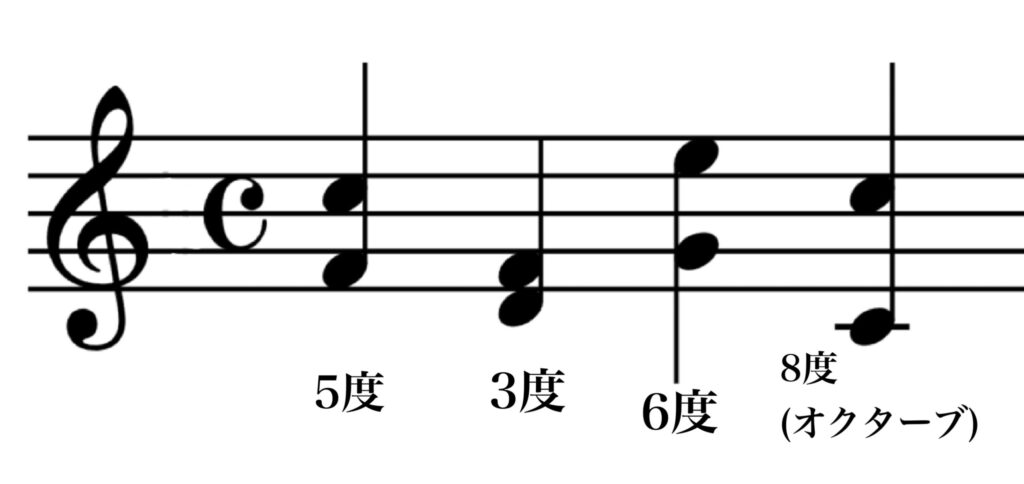

〈例2〉3度以上の音程

(分かりやすくするため、一つ目の音をミでそろえました。)

このように一つ音が上がる(もしくは下がる)ことで、音程を表す度数の数も増えていきます。

これは、「ミ」の音から始めなくても同じです。

〈例3〉いろいろな音程

8度(オクターブ)以上数えるときは、

「9度」もしくは「1オクターブと2度」

「10度」もしくは「1オクターブと3度」・・・・

というふうに数えられます。

音程の種類

音程の数え方は、お伝えしました。

これだけでは、まだ音程を言い表すのには不十分です。

・半音の数によって度数の前に「長・短」をつける

(半音一つ含む4度と5度は「完全」をつける)

・短からさらに距離が広がれば「減」、長からさらに広がれば「増」をつける

ひとつずつ解説します。

半音の数によって度数の前に「長・短」(完全)をつける

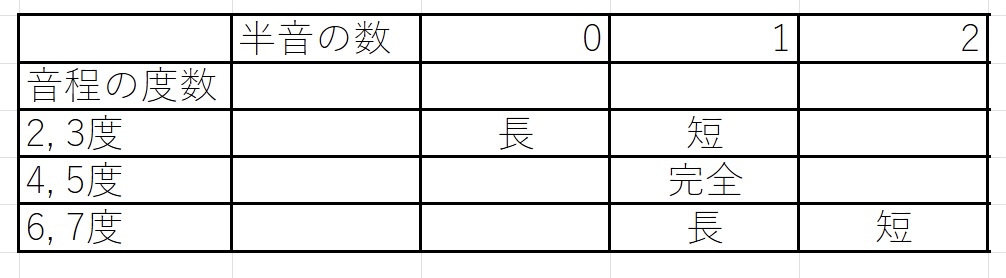

ここでひとつ表を載せます。

これが、長か短かをつける見分け方の表です。

ハ長調がもっとも分かりやすいので、例を出して説明します。

〈例4〉長と短の音程(3度)

ハ長調の半音は、♯や♭がつかないかぎり

「ミとファ」、「シとド」です。

左から順に、

ド・ミ→半音なし→【長3度】

ファ・ラ→半音なし→【長3度】

レ・ファ→「レミファ」と音程の中に半音が一つ含まれている→【短3度】

ラ・ド→「ラシド」と音程の中に半音が一つ含まれている→【短3度】

このようになります。

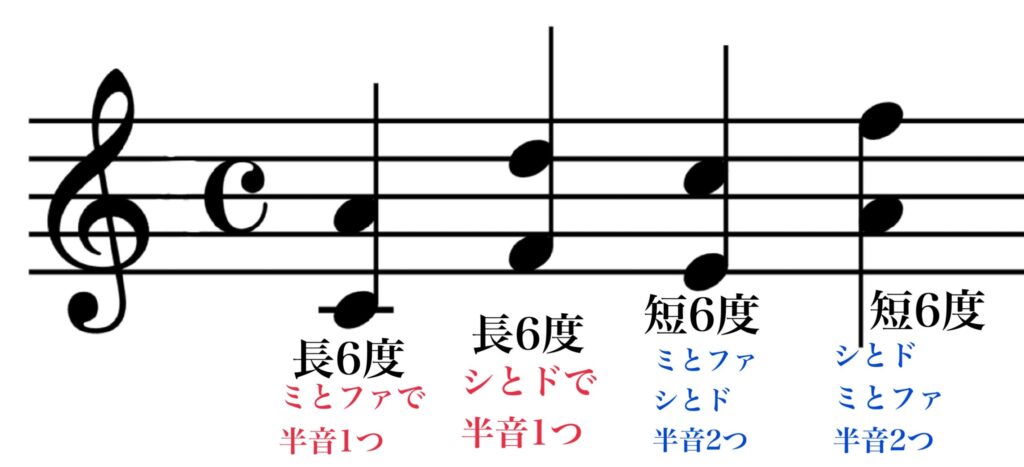

〈例5〉長と短の音程(6度)

先ほどの例同様に、表と照らし合わせながら半音の数を見ていきます。

ド・ラ→「ドレミファソラ」と音程の中に半音が一つ含まれている→【長6度】

ファ・レ→「ファソラシドレ」と音程の中に半音が一つ含まれている→【長6度】

ミ・ド→「ミファソラシド」と音程の中に半音が二つ含まれている→【短6度】

ラ・ファ→「ラシドレミファ」と音程の中に半音が二つ含まれている→【短6度】

このようになります。

最後に完全4度、完全5度を例にあげます。

〈例6〉完全がつく音程(4・5度)

ミ・ラ→「ミファソラ」と音程の中に半音が一つ含まれている→【完全4度】

ファ・ド→「ファソラシド」と音程の中に半音が一つ含まれている→【完全5度】

このようになります。

1度と8度はどちらか一方の音に♯・♭何もついていなければ、「完全1度」、「完全8度」です。

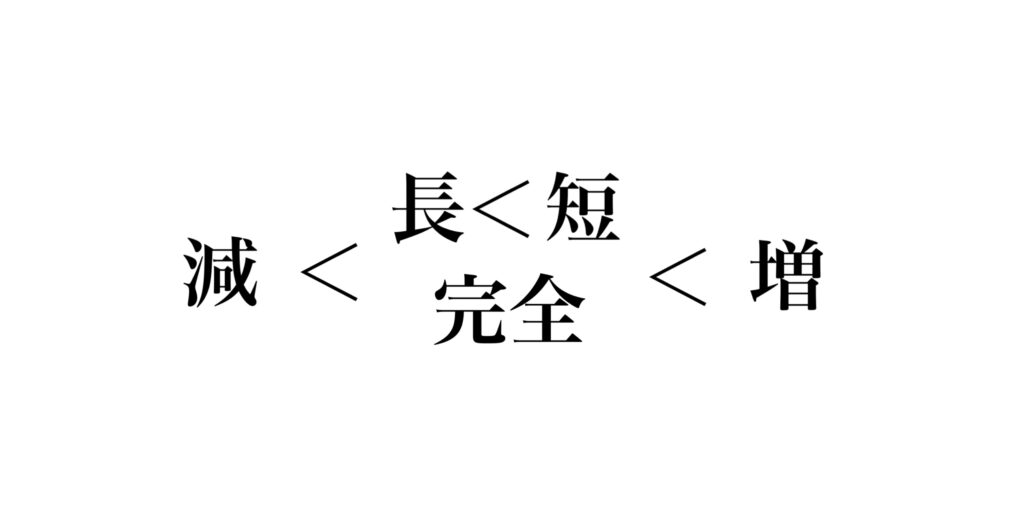

長・短(完全)より広がれば「増」、縮まれば「減」

次に、♯や♭によって広げられた音程を測る方法をお伝えします。

まず、こちらをご覧ください。

長・短(完全)の音程が広がると「増」、縮まれば「減」と表します。

例を出します。

〈例7〉増・減の音程(短→長もあり)

左から順に、

ド・ミ→長3度→ミ♯で距離広がる→【増3度】

ソ・レ→完全5度→レ♯で距離広がる→【増5度】

ミ・ド→短6度→ド♭で距離縮まる→【減6度】

ミ・ファ→短2度→ファ♯で距離広がる→【長2度】

このようになります。

距離が広がるのか、縮まるのかわからないときは、鍵盤を思い浮かべて考えましょう。

練習問題

音程の練習問題を考えてみました、ぜひお試しください。

〈練習問題〉

〈答え〉

左から、

ファ・ソ【長2度】、ラ・ミ【完全5度】、レ・ファ【短3度】、ド・ソ♯【増5度】

ソ♯・ド【減4度】、ミ・ミ【完全8度】、★レ♯・シ♯【長6度】、★ソ♯・ミ♭【減6度】

★問題は少しひっかけ問題でした。

・レ♯・シ♯の問題は、広がっているように見せかけて、両音ともに同じだけ移動しているので、♯つける前と実は距離が変わっていません。

・ソ♯・ミ♭の問題は、長6度からソ♯によって短6度に、ミ♭によって減6度へ、というふうに2回縮まっています。

番外編:長三和音・短三和音・増三和音・減三和音の話

長三和音、短三和音がそれぞれどのような音程構成になっているかお話しして、おしまいにします。

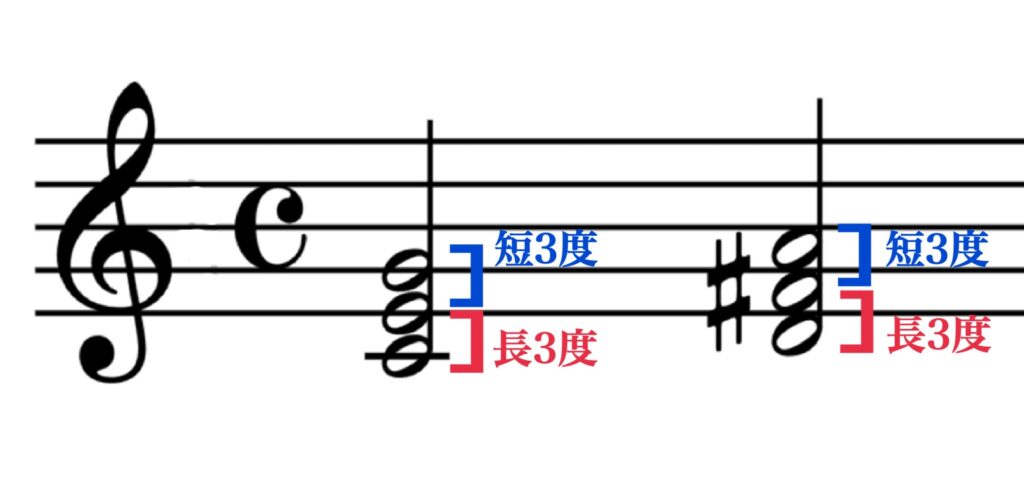

長三和音

長三和音は下から「長3度」→「短3度」の組み合わせです。

〈例8〉長三和音

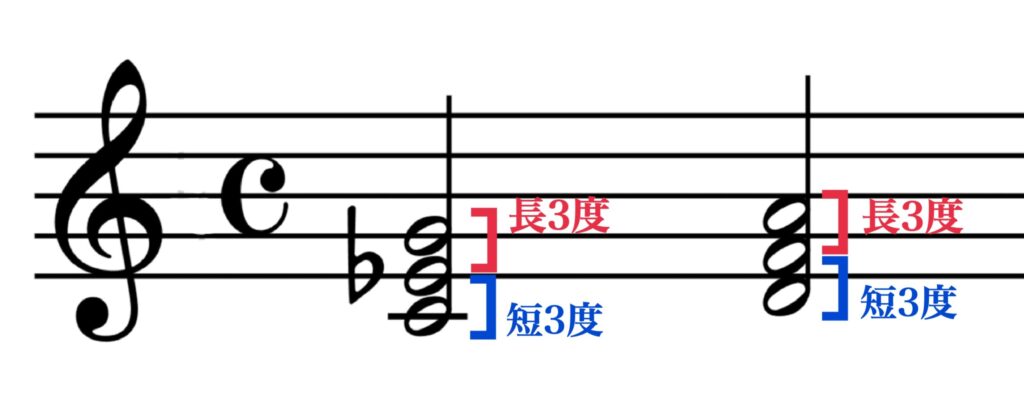

短三和音

短三和音は下から「短3度」→「長3度」の組み合わせです。

〈例9〉短三和音

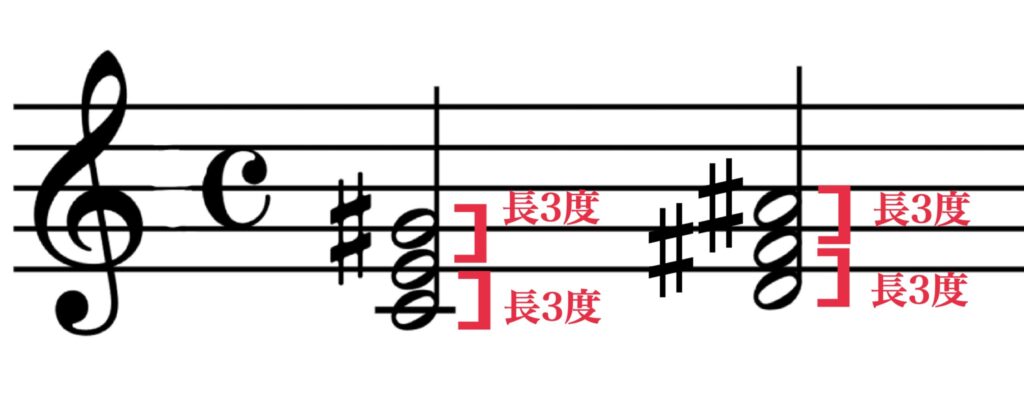

増三和音

増三和音は下から「長3度」→「長3度」の組み合わせです。

〈例10〉増三和音

なんだか不思議な響きのする和音です。

減三和音

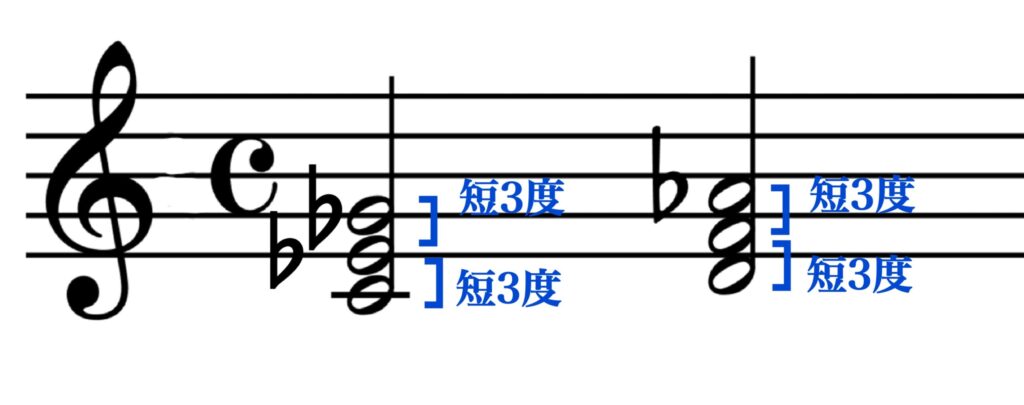

減三和音は下から「短3度」→「短3度」の組み合わせです。

〈例11〉減三和音

こちらは、不穏な感じのする響きです。

まとめ

今回は、音程の話を徹底解説しました。

音程とは、音と音との距離を測るものであり、1度、2度、3度・・・といったように数えることができます。

そして、その前に「長・短・完全・増・減」といった言葉をつけて、さらに正確に距離を測ります。

2,3度→半音なし→「長」

→半音一つ→「短」

4,5度→半音一つ→「完全」

6,7度→半音一つ→「長」

→半音二つ→「短」

※1(半音なし),8度(半音二つ)→「完全」

・長・短(完全)より距離が広がれば「増」、縮まれば「減」

長三和音は、下から「長3度」+「短3度」

短三和音は、下から「短3度」+「長3度」

増三和音は、下から「長3度」+「長3度」

減三和音は、下から「短3度」+「短3度」

音程を正しく理解して、楽曲分析に生かしていきましょう!