レガートはつなげるもの?

音楽用語である「レガート(伊:legato)」。皆さんもよく見たことも聞いたこともあると思います。

音楽用語辞典には、レガートは「音と音を切れ目なく滑らかに演奏すること」と記載されています。

レガートは、つなげればそれでいいのか?

私は自信をもって「No」と言います。

ですが、ピアノを教えていて、レガートの意味を勘違いしている人が多いように思います。

「レガート(legato)」の本当の意味を知ることができ、どのように演奏するべきか分かります。

レガートの隠された本当の意味を知って、さらなる演奏技術の向上につながればうれしいです。

レガートの本当の意味

つなげるだけでは不十分

まずは皆さんが思っているであろうレガートを説明します。

鍵盤を押した指を次の音を弾くまで離さず、次の音を弾いたタイミングで前の指を離す。そうすることで、音がつながって聞こえることができる。

これが一般的なレガート奏法だと思います。(奏法だと思われています!)

たしかにこれもレガートであることには間違いないのですが、私はこれでは不十分だと考えます。

なぜ不十分だと考えるのか。次で詳しく解説したいと思います。

声楽の先生がおっしゃっていた「legato」のとらえ方

私は大学院を修了後、約2年間演奏研究員として大学に勤務していました。

仕事の主な内容は、声楽や指揮のレッスン伴奏で、学生のレッスンに帯同してピアノ伴奏をしていました。

ある一流の声楽の先生のレッスン伴奏をしていたときのこと。

その先生は、生徒に向かってこう言いました。

「レガートってどういう意味かな?私はレガートとはヌテッラみたいなものだと思っているの。(※ヌテッラとは、イタリア発祥の濃厚でまったりとした、パンなどに塗るチョコレートスプレッドです。)そのヌテッラをパンに塗るところを想像してほしいのだけれど、ナイフでパンにたっぷりそのヌテッラを密度濃く塗る。この動作、イメージがレガートだと思うの。

さらっとパンの表面をなでるだけじゃなくて、ヌテッラがたっぷりつくように密度濃く途切れなくつくようにする、これが本当のレガート。」

私は、この話をとても分かりやすいものだと思いました。

声楽とピアノでは具体的なレガートのやり方は異なりますが、レガートに対するイメージは同じだと思います。

皆さんが思っているレガート奏法は「パンの表面をさらっとなでるようなもの」。

本当のレガートは「パンにヌテッラをとぎれなくたっぷり密度濃く塗る」ようなものなのです。

パンがわかりづらければ、壁を塗る「塗装」のイメージでも良いかもしれません。

ぼこぼこしないように均一に圧力を加えて、表面を整えていく。

さらっとなでるだけでは、ぼこぼこしたのが目立ってしまいます。

実際にピアノでレガートを作る方法

では、ピアノで実際にレガートを作るにはどのように弾いたらいいのか。

指の使い方がポイントになります。

1.関節を曲げすぎず手を平らにし、指の腹(やわらかくて面積が広いところ)で弾く

2.自分の手がねっとりしているようにイメージして、鍵盤の上を指の腹で軽く手前に引っ張る

3.その際、腕は脱力した状態で、指先は次の音につながるまで力を抜かない

1.関節を曲げすぎず手を平らにし、指の腹(やわらかくて面積が広いところ)で弾く

皆さん、ピアノを習い始めるときに先生にこう言われませんでしたか?

「手でお山を作ってゆで卵をにぎるような形でピアノを弾きましょう。」

一言一句同じでなくとも、【関節は曲げて手を丸めた状態で弾くように】言われたと思います。

レガートを作るときは、このルールを破ります。

軽く関節を曲げはしますが、鍵盤に対して平行になるようの手を置きます。

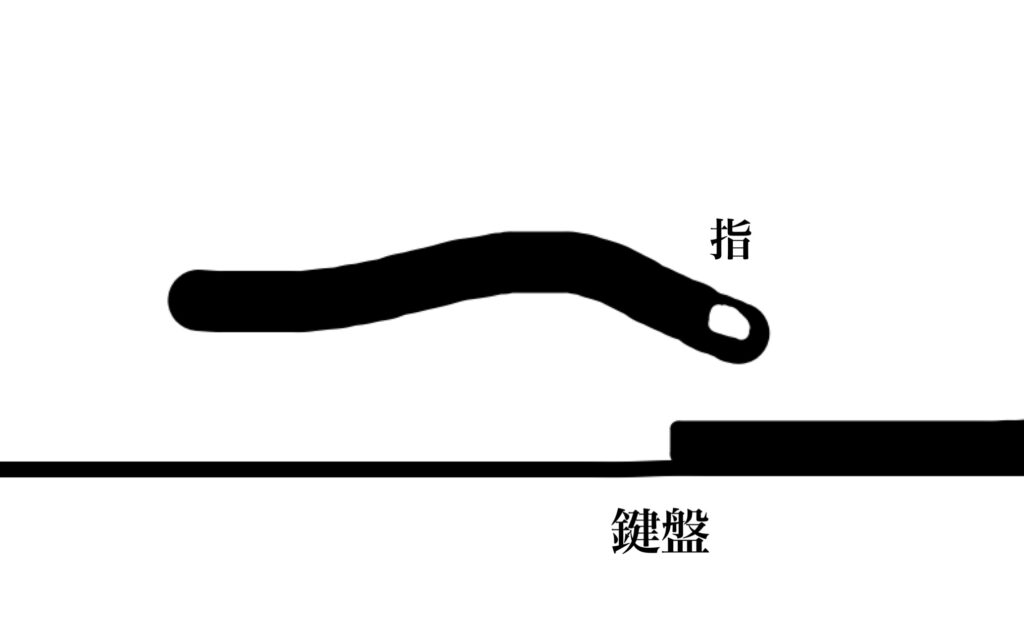

〈図1〉鍵盤に対する手の形のイメージ(レガートを作るとき)

関節を曲げた状態だと鍵盤に対して指が垂直に落ちてしまい、レガートに必要な丸い音が出せず、どうしても固い音になってしまいます。

やわらかい音を出すために、関節含め自分の手もやわらかくしなければなりません。

2.自分の手がねっとりしているようにイメージして、鍵盤の上を指の腹で軽く手前に引っ張る

レガートを密度濃いものにするには、あっさり表面をなでるのではなく「ねっとり」させる必要があります。

鍵盤の上を指の腹で軽く手前に引っ張ることで、次の音につながるまでやわらかい音を持続的に出すことができます。

さらにポイントをあげるとするならば、指だけでこれらを行うのではなく、手のひら全体を使って行うことが大切です。

3.その際、腕は脱力した状態で、指先は次の音につながるまで力を抜かない

指先の力が抜けてしまうと、途端に音と音のつながりにすき間ができてしまいます。

指の腹で手前に引っ張るだけでなく、力(圧力)を加え続けることでより一層持続的に音を保ってつなげることができます。

ですが、注意ポイントがあります。

それは、×力(圧力)=力むことではありません。

あくまでも体はリラックスした状態で、腕の重みを自然に指先に伝えてその力で鍵盤を押さえることが大切です。

まとめ

ピアノでのレガートの作り方をお伝えしました。

レガートはつなげるだけでは不十分で、まるでパンに塗る「ヌテッラ」のような密度の濃さが必要になります。

実際の手の使い方のポイントは、

1.関節を曲げすぎず手を平らにし、指の腹(やわらかくて面積が広いところ)で弾く

2.自分の手がねっとりしているようにイメージして、鍵盤の上を指の腹で軽く手前に引っ張る

3.その際、腕は脱力した状態で、指先は次の音につながるまで力を抜かない

まずは、レガートの部分だけを取り出して、今日の記事を参考に弾いてみてください。

他の奏法のポイントも、今後お伝えしていくつもりです。