「楽譜を見ると、黒い点が並んでいるだけに見えてしまう…」

そんなふうに感じていませんか?

楽譜が読めなくても大丈夫です。

音符は“特別な暗号”ではなく、誰にでも理解できるルールでできています。

ちょっとしたコツや学ぶ方法を知るだけで、楽譜は読めるようになります。

4歳からピアノを始めて音高・音大と進み、約30人の生徒にピアノを教えながら現役で演奏活動を続ける私が、楽譜が苦手な方でも“読める喜び”を感じられるよう、わかりやすく丁寧にお伝えしていきます。

楽譜におけるドレミを覚える

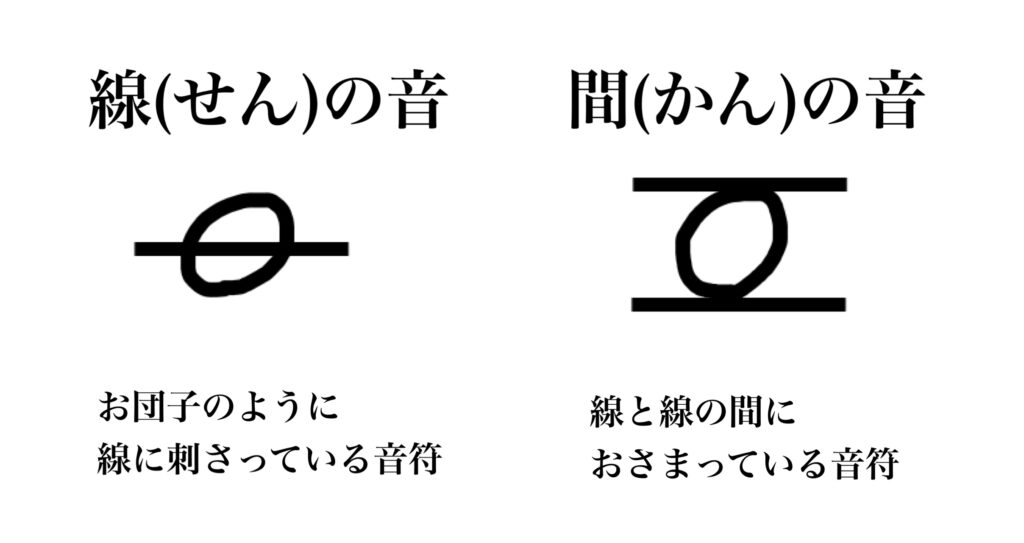

音符には大きく分けて2種類あります。

お団子のように線に刺さっている「線(せん)」の音符と、線と線の間にぴったりおさまっている「間(かん)」の音符の2種類です。

それぞれ魔法の呪文があり、簡単にドレミを覚えることができます。

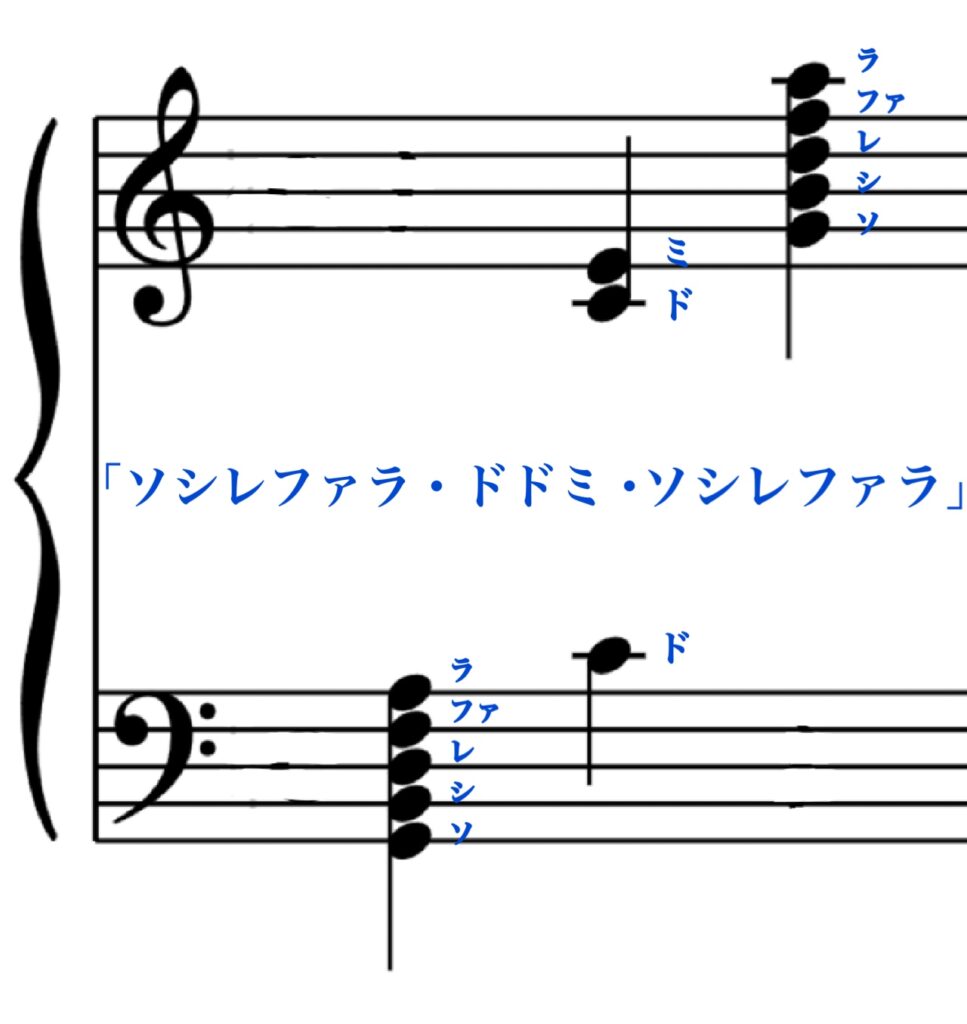

【線の音符が簡単に覚えられる魔法の呪文】

「ソシレファラ・ド・ドミ・ソシレファラ」

【間の音符が簡単に覚えられる魔法の呪文】

「ファラドミソ・シ・レ・ファラドミソ」

魔法の呪文を唱える始まりの音の場所さえ間違わなければ、だれでも簡単にドレミで読むことができます。

線の音符も間の音符も、同じ言葉が二回続くところがあります。

線の音符なら「ソシレファラ」。

間の音符なら「ファラドミソ」。

この始まりの位置がト音記号とヘ音記号で異なります。

線の音符→ヘ音記号の一番下の線から。

ト音記号の下から二番目の線から。

間の音符→ヘ音記号の一番下の線よりも下の間。

ト音記号の一番下の線と下から二番目の線の間。

二回繰り返したとき、場所が一つずれていることを確認してください。

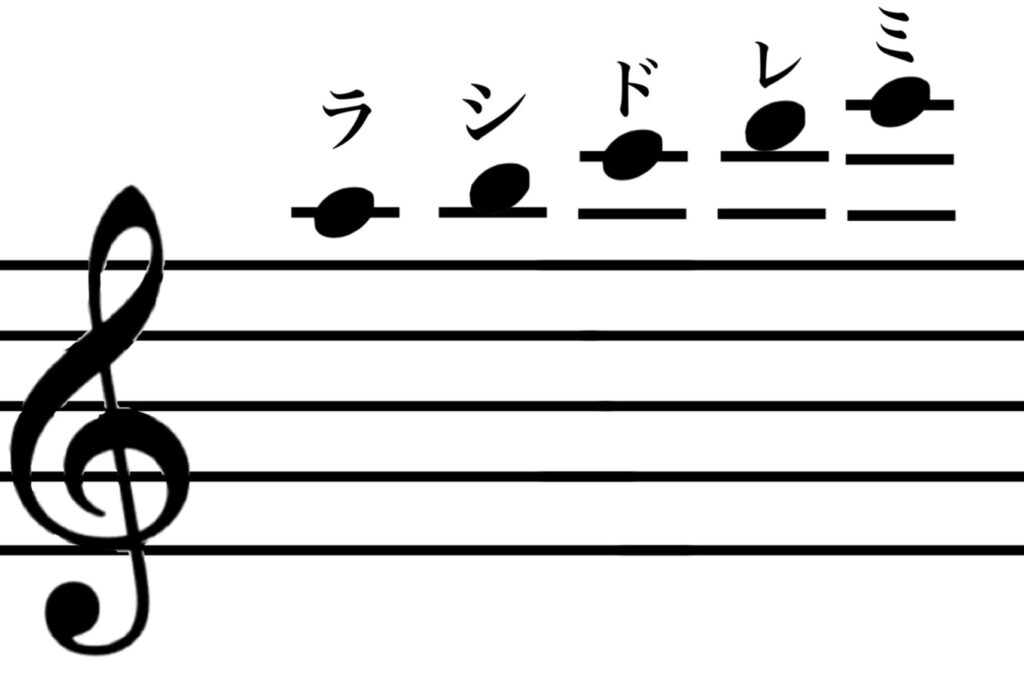

呪文より低い音や高い音を読む

楽譜の音符は、「線」と「間」が交互に出てきて音が上がったり下がったりしています。

呪文より低い音や高い音に出会ったときは、そのまま「ドレミファソラシド」の順番で上がったり下がったりすればOKです。

〈線の最高音【ラ】よりも高い音を読むとき〉

〈間の最低音の【ファ】よりも低い音を読むとき〉

どちらも・・・線→間→線→間・・・の順に並んでいますよね。

簡単な教材でリズムを理解する

ドレミを読むことができ、あとはリズムを理解することができれば、ある程度は楽譜を読めるようになっていると思います。

音符の種類と長さをここで確認しましょう。

【主な音符の種類と長さ】

拍(はく)とは、音楽の時間を区切る基本の単位です。

足でトントンと刻めるような、一定の脈のことを指します。

拍があることで、音楽は秩序を持ち、リズムとして流れていきます。

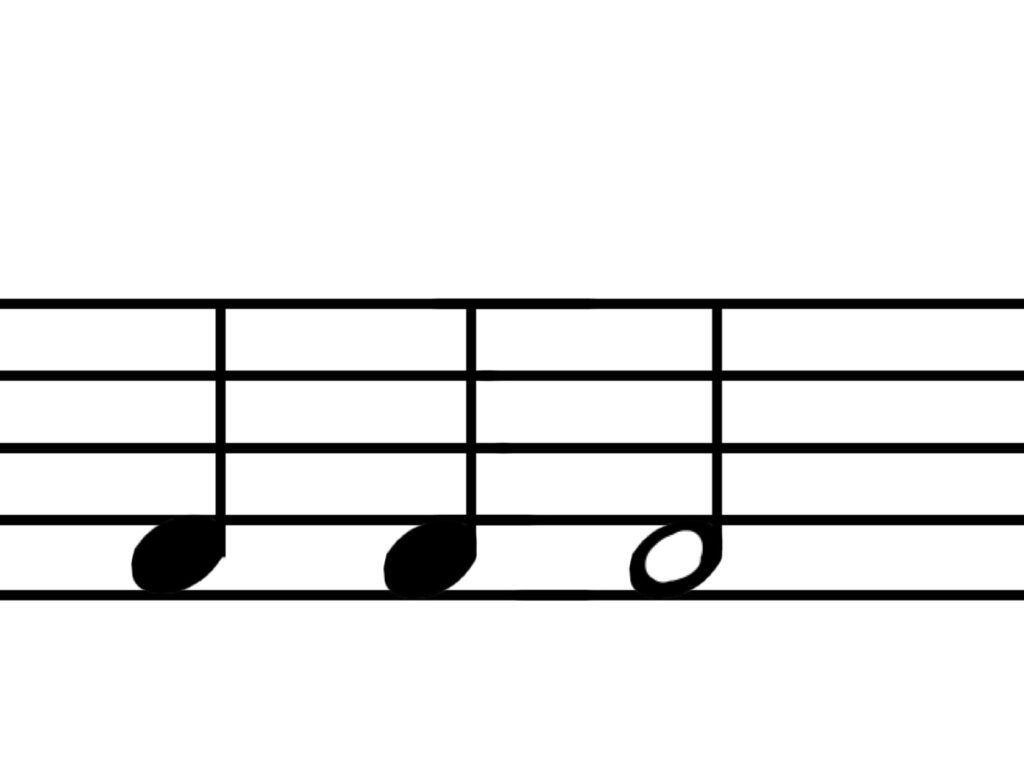

簡単なリズムから

4分音符は「たん」(1拍分)、

2分音符は「たーあん」(2拍分)としましょう。

次の例では、このように手で叩けます。

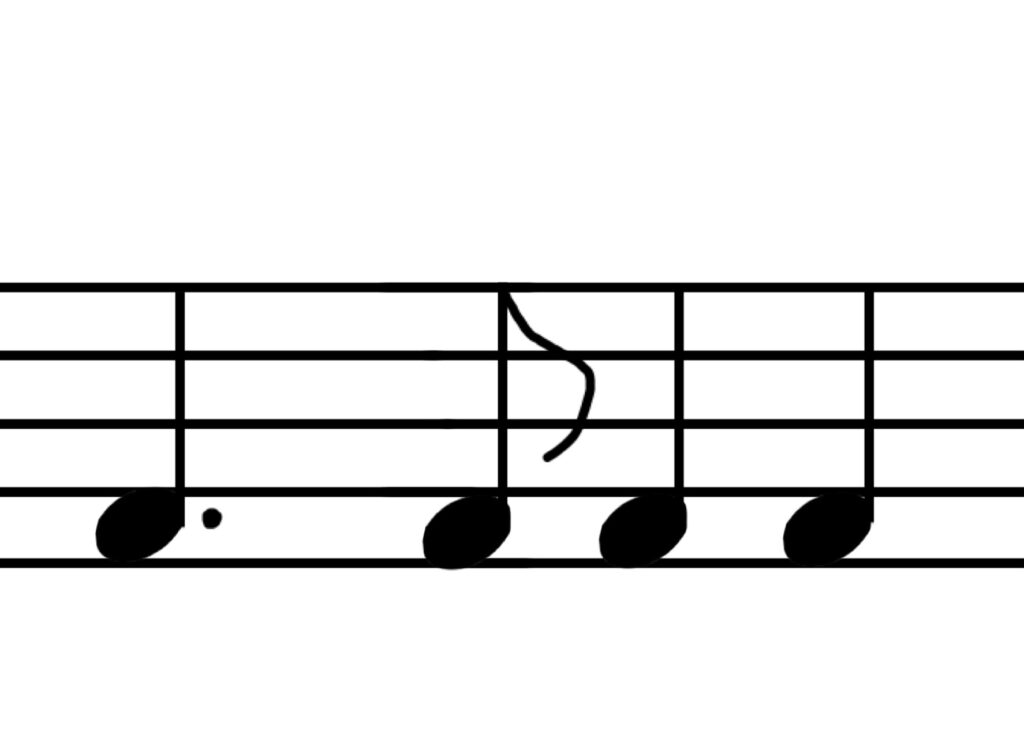

〈例1〉4分音符と2分音符の組み合わせ

声に出しながら叩いてみます。

「たん、たん、たーあん」

このときの注意ポイントは拍を一定の間隔で刻むことです。

「それでも正解がわからない」という人は、

「さいたーさいたーチューリップーのーはーなーがー♪」

を思い出してください。

〈例1〉は、この「さいたー」のリズムとまったく同じなので、そのように叩けていたらバッチリです。

複雑なリズム

次は、付点4分音符と8分音符の組み合わせの少し難しいリズムです。

〈例2〉付点4分音符と8分音符の組み合わせ

左の2つの音符が、付点4分音符と8分音符の組み合わせです。

(付点4分音符は1.5拍分)

これを「たんあた」とします。

一文字ずつ口でしゃべりながら、「た」の部分で手を叩きます。

つまり、これは「たんあた、たん、たん」となります。

正しく叩けているかわからないよ、という人は、

「かたつむり」の最初を思い出してください。

「でーーんでーんーむーーしむーしー♪」

の「でんでん」と「むしむし」のところのリズムです。このように叩けていたら正解です。

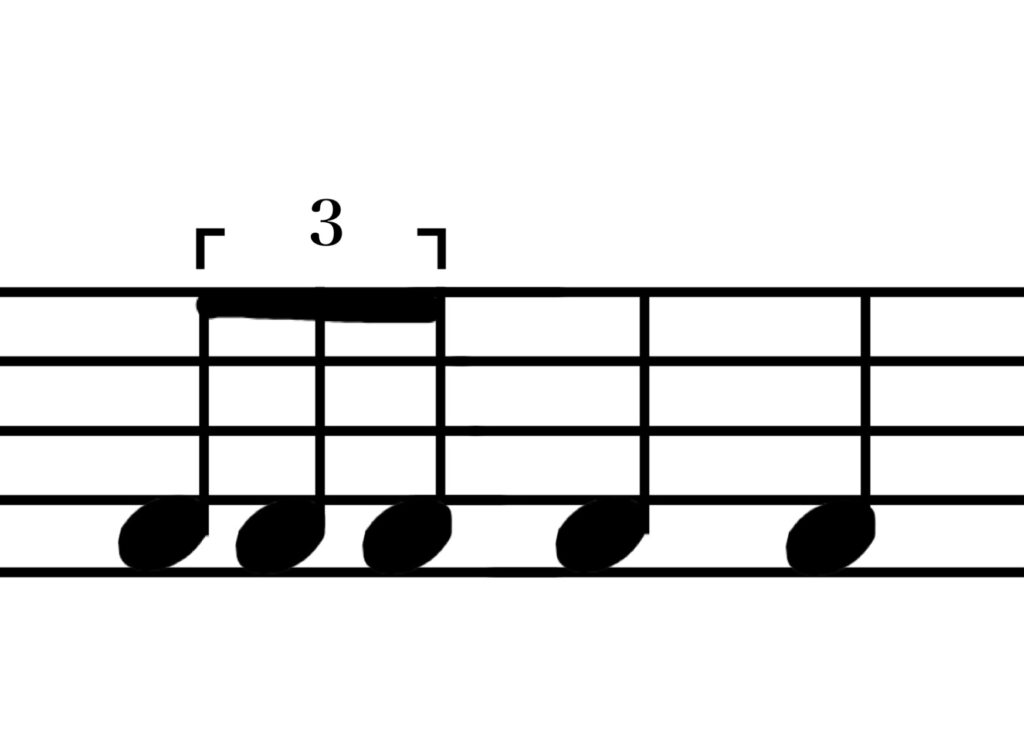

次は、3連符というちょっと叩くのが難しいリズムを紹介します。

〈例3〉3連符

「3連符」は左の8分音符3つでまとまっている音符のことです。

4分音符1個分のなかに「たたた」と入れます。

と言われても難しいと思うので、まずは4分音符を3回叩きましょう。

「たん、たん、たん」

これを叩きキープしながら、はじめのたんを「たたた」に変換して

「たたた、たん、たん」と言いましょう。そのとき「たたた」で遅くなってはいけません。

このように行うと、3連符のリズム感がわかるでしょう。

この時に「たたたー」と速くなってもいけません。

あくまでも4分音符1個のなかに均等に「たたた」と言うのがポイントです。

一部リズムを紹介しました。

上記以外にもまだまだリズムの種類はあります。

ここでおすすめしたいのが、こちらの教材です。

1~5巻まであって、とてもわかりやすく書かれています。

大人の皆さんなら、すらすら取り組むことができるでしょう。

こういった簡単な教材でリズムを学べば、あっという間に楽譜を理解できるようになります。

まとめ

初心者でも簡単に楽譜が読める方法をお伝えしてきました。

ソシレファラ・ド・ドミ・ソシレファラ

ファラドミソ・シ・レ・ファラドミソ

線と間の音符が交代で出てきて、音が上がったり下がったりしています。

リズムは一部しか紹介できませんでしたが、おすすめした教材で取り組めばどんどん理解できるようになります。

かつ、その教材はこども向けにとても分かりやすく書かれているので、大人の皆さんならあっという間に終わってしまうことでしょう。

覚え方のコツや学ぶ方法を知ることができれば、だれでも楽譜は読めるようになります。

もしここがわからないということがあれば、コメントからいつでも聞いてください。

応援しています。