楽譜に書かれている指番号、なんとなくそのまま弾いていませんか?

指番号(フィンガリング)は、単に弾きやすくするための目安だと思われがちですが、

実は音の流れやフレーズの表情を形づくる重要な要素です。

どの指で弾くかによって、音がなめらかにつながったり、逆に流れが止まってしまったりします。

4歳からピアノを始めて音高・音大・音大の院に進み、大人子ども含め累積約50名以上にピアノを教え、現役で演奏活動を続ける筆者が、

初心者にもわかりやすい、音楽的な指使いを考えるヒントを紹介します。

指番号は作曲家ではなく編集者がつけている

まず知っておきたいのは、楽譜に印刷されている指番号の多くは作曲者本人のものではないということです。

ショパンやリストのように一部の作曲家が自分で指示を書いた例もありますが、

ほとんどの楽譜では、出版社の編集者が演奏の流れを考えてつけています。

つまり、指番号は「弾きやすさのヒント」であると同時に、「どの指が弾くのに最適か」という編集者の提案でもあるのです。

指番号で音楽の印象が変わる

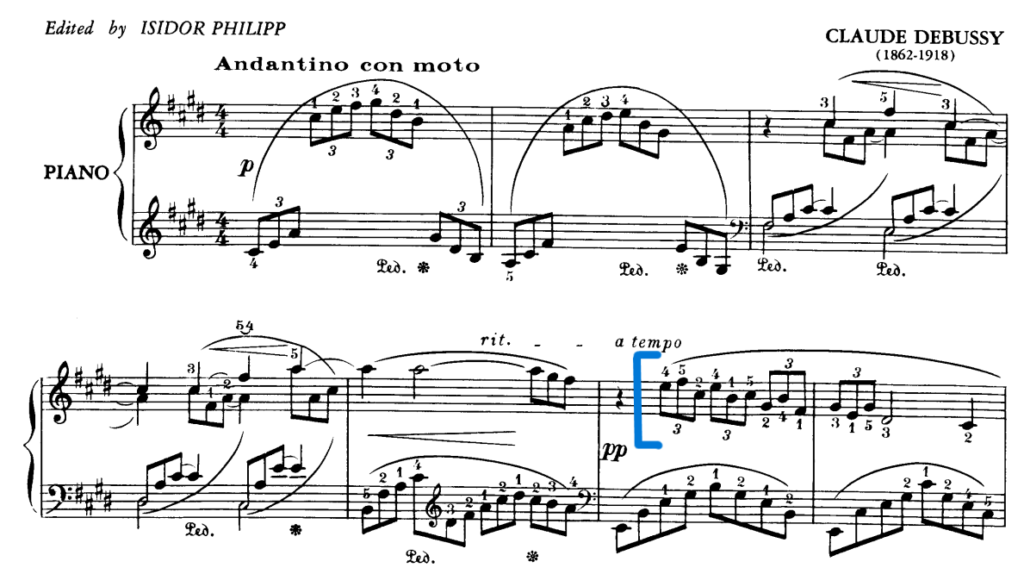

たとえば、ドビュッシー《アラベスク第1番》。

右手の細やかな動き(青印)の中で、書かれた指番号に従うと自然に音が重なり合い、まるで水のような流れが生まれます。

一方で、独自に指番号を変えてしまうと指替えの位置がずれて音が途切れ、

ドビュッシーらしい“透明感のある流れ”が失われてしまうこともあります。

指番号は単なる「手の都合」ではなく、音楽の息づかいを保つための仕組みだといえます。

指番号を変えるときに意識したいこと

もちろん、手の大きさや形には個人差があるため、楽譜通りの指番号が必ずしも最適とは限りません。

ですが、指番号を変えるときには「なぜこの指で弾きたいのか?」という音楽的な理由をもつことが大切です。

たとえば、

- 音をよりなめらかにつなげたい

- フレーズの流れを自然にしたい

- 音色を変えたい

こうした目的があるなら、指番号を自分で工夫する意味があります。

指番号を考えることは、音楽を理解すること

多くの人は、楽譜を読むときに音名やリズムを中心に見ますが、指番号まで深く考える人は意外と少ないものです。

しかし、指番号を考えるということは、

「どの音をどうつなげたいのか」

「どんな響きを出したいのか」

という音楽の流れそのものを意識することです。

手の動きが自然になるだけでなく、フレーズの意味が見えてきて演奏全体が落ち着いて聞こえるようになります。

「指番号を考えること」=音楽の流れを意識すること。

指番号を大切にできるかどうかでピアノの上達は決まる【私の経験談】

音楽教室で教えている小さい生徒さんにこう聞かれたことがあります。

「どうして指番号守らなきゃいけないの?」

とても素朴な質問ながら、大切な問いだったと思います。

そのときは、その子に音楽の流れや表現に関わるから大切なんだよ、ということはうまく伝えられませんでした。

というか、これをピアノを習っている初期段階の子供に言ってもきっとハテナだったとは思います。

生徒さんで、指番号のせいで苦労している人をたまにみかけます。

間違った指使いのままピアノを何年も続けてきてしまって、なんてことないフレーズでもとても苦労して弾いている子です。

癖になってしまっているから、直そうにも直せない。

ここまで来てしまうと、かなり重症です。幼少期からいかに指番号を守って弾くのが大切か分かります。

ある程度成長してからは、指番号を守るだけではなくその意味を考えることが重要です。

いまだに私も指番号に悩まされます。

指番号を変えるだけで音楽的な響きが作れるようになることもあります。

指番号を大切にするか、しないか。指番号について考えるか、考えないか。

これによってピアノの上達スピードは大きく異なるのは間違いないでしょう。

まとめ

- 指番号は多くの場合、「編集者による“提案”」である

- 弾きやすさよりも、音楽の流れや表現の自然さを考えることが大切

- 指番号を考えることは、音楽の流れを意識すること

どの指で弾くかを少し意識するだけで、音楽はより自然に、そして豊かに流れ出します。

フィンガリングを“音のデザイン”としてとらえることが、ピアノの表現力を大きく広げる第一歩です。

★お知らせ★

私のピアノソロリサイタルが、11月1日(土)13時~ より埼玉県の与野本町にある「彩の国さいたま芸術劇場小ホール」にて開催されます!

バッハ、ショパン、ラフマニノフ、ベートーヴェンと幅広い作曲家の作品を演奏します。

チケット絶賛お申込み受付中です。

お申し込みの際は、office@sakuramusic.jp、もしくはこちらのブログの問い合わせフォーム、またはコメントよりお願いいたします。

ご来場、心よりお待ちしております。