ピアノを学んでいると「もっと歌うように」「表情をつけて」と先生に言われることがありますよね。

中級者ぐらいになると、音を正しく弾くだけでは物足りず、どう表現するかが課題になります。

そこで意識したいのが音楽の「間(ま)」です。

「間」とは、音を出さない時間、あるいはフレーズの中で呼吸する瞬間のこと。

実はこの「間」の取り方ひとつで、演奏全体の印象ががらりと変わります。

今回は、4歳からピアノを始めて音高・音大・音大の院に進み、大人子ども含め累積約50名にピアノを教え、現役で演奏活動を続ける筆者が、

ピアノ中級者が「間」を味方につけて表現力を磨くための考え方と練習のヒントをご紹介します。

「間」とは何か

「間(ま)」は、音と音の間にある沈黙や、次のフレーズに向かう準備の時間を指します。

楽譜には必ずしも明確に「ここで間をとりなさい」とは書かれていませんが、音楽を豊かに表現するうえで不可欠な要素です。

例えば、モーツァルトやショパンの曲を弾くとき、音を次々と並べるだけでは、どこか慌ただしく平板に聞こえてしまいます。

ところが、フレーズの終わりに少し呼吸を入れると自然な余韻が生まれ、聴く人に「言葉」として伝わりやすくなるのです。

なぜ「間」が大切なのか

音楽は、言葉とよく似ています。

会話の中で、言葉を矢継ぎ早に話し続けると、聞き手は疲れてしまいますよね。

一方で、要所で間を置くと話の内容に重みが出て、より印象的に伝わります。

これは、ピアノ演奏においても同じことがいえます。

「間」があることで、音楽に呼吸や生命感が宿ります。

さらに「次は何が来るのだろう」と聴き手に期待を持たせることもできます。

実際の例

ショパン「ノクターン第2番 変ホ長調 Op.9-2」

フレーズの終わりにほんの一瞬「間」を置くことで、甘く歌うような旋律がより引き立ちます。特にカデンツの直前に呼吸を置くと、聴き手に安心感を与えます。

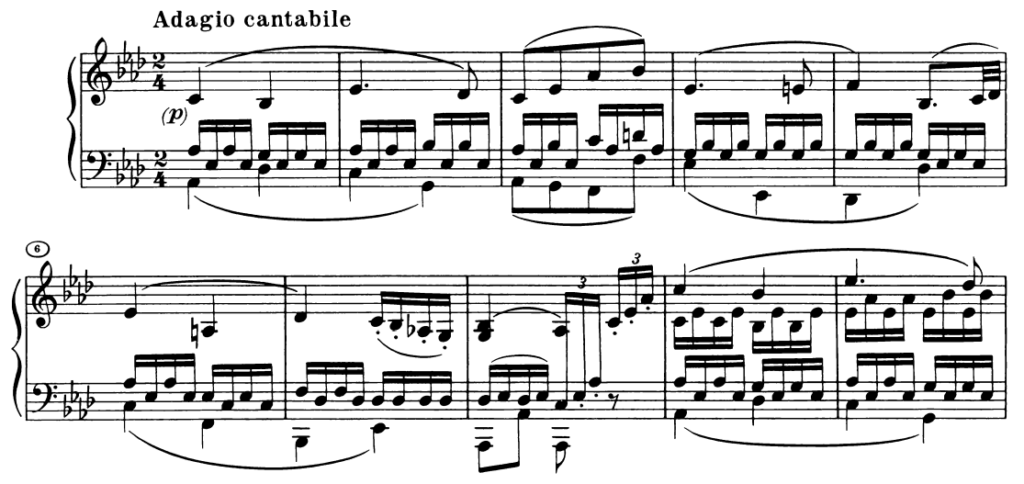

ベートーヴェン「ピアノソナタ第8番《悲愴》第2楽章」

穏やかな旋律が続く中で、フレーズの終わりに少し間を置くだけで、音楽が「語りかけるように」聞こえます。沈黙がかえって感情を深める効果を持ちます。

練習で取り入れる工夫

「間」を味方につけるには、次のような練習が効果的です。

- メロディーを自分で歌ってみる

実際に自分でメロディーを歌ってみると、自然に呼吸する場所が見つかります。 - メトロノームを一度止めて練習する

拍に縛られすぎると「間」が作れません。ときには自由に呼吸するように弾き、間の長さを感じてみましょう。 - 録音して聴いてみる

自分では「間を置いているつもり」でも、実際に聴くと足りなかったり、逆に長すぎたりします。録音は客観的に確認できる有効な方法です。

注意したいこと

「間」を意識するあまり、演奏が止まりすぎて流れを失ってしまうことがあります。

あくまで音楽の流れを生かしながら、自然に呼吸を置くのがポイントです。

特にクラシック音楽では、作曲家の時代背景や様式を尊重することも大切です。

演奏が始まる前と終わった後も、大切な「間」

実は、演奏が始まる前と後も音楽に大切な「間」です。

演奏を始める前にしっかりと呼吸を整えて、これから弾く曲の雰囲気づくりをしましょう。

そして弾き終わった後は、余韻を残すようにして意図して静寂を作ります。

そうすることで、聴き手に充足感を与えることができるでしょう。

まとめ

ピアノ演奏における「間(ま)」は、音を弾かない時間でありながら、音以上に雄弁に語ることがあります。

中級者にとっては、ただ音を並べる段階から一歩進み、音楽を「語る」段階に進むための大切な学びとなるでしょう。

ぜひ日々の練習で「間」を意識し、フレーズの終わりや演奏前後にほんの少しの呼吸を加えてみてください。

きっと演奏が自然に息づき、聴き手に伝わる音楽へと変わるはずです。