ピアノを弾いていると、「ここで曲が終わった!」と自然に感じる瞬間があります。

その「終わり方」のルールを音楽用語では「カデンツ(終止)」と呼びます。

カデンツは単なる理論ではなく、曲の雰囲気や流れを決める大切な要素です。

理解していると楽譜が読みやすくなり、音楽を「文章」として感じられるようになります。

この記事では、4歳からピアノを始めて音高・音大・音大の院に進み、大人子ども含め累積約50名にピアノを教え現役で演奏活動を続ける筆者が、

ピアノ初心者でもイメージしやすいカデンツの種類を、具体例とともにわかりやすく解説します。

次を読むにあたって和音記号の説明が足りないので、あわせてこちらの記事もお読みください。

完全終止(Perfect Cadence)

最も「ここで終わった!」と感じる代表的な終止です。

【V(ソを根音とする和音)から I(ドを根音とする和音)】へ進む形で、文章でいえば「。」にあたります。

〈例〉バッハ《インヴェンション第1番》ハ長調 曲の終わり

最後の小節で、ソの和音(G)からドの和音(C)に進み、はっきりとした終止を感じられます。

これを「全終止」または「完全終止」といいます。

完全終止は、「Ⅴ→Ⅰ」。

半終止(Half Cadence)

「まだ続きそう」と感じさせる終止です。

どの和音から始まっても、Vで止まるのが特徴。文章でいえば「…(つづく)」のような余韻を残します。

〈例〉ベートーヴェン《ピアノソナタ第1番 ヘ短調 Op.2-1 第1楽章》 8小節目

ここでは冒頭の主題が展開したあと、Ⅴの和音(C)で一度止まります。

終わったというより「ここからどう続くの?」と聴き手に期待させる効果があります。

半終止は、「Ⅴ」で止まる。

偽終止(Deceptive Cadence)

「終わると思ったのに、まだ終わらない!」という意外性のある終止です。

通常は V から I に行くところを、V から VIに進むため、聴き手に驚きを与えます。

終わるとみせかけて終わらない、偽物の終止です。

〈例〉バッハ《インヴェンション第2番》二短調 48, 49小節め

V(A)からI(D)に戻るとみせかけて、Ⅵ(B)に行きます。

これを「偽終止」といいます。

偽終止は、「Ⅴ→Ⅵ」。

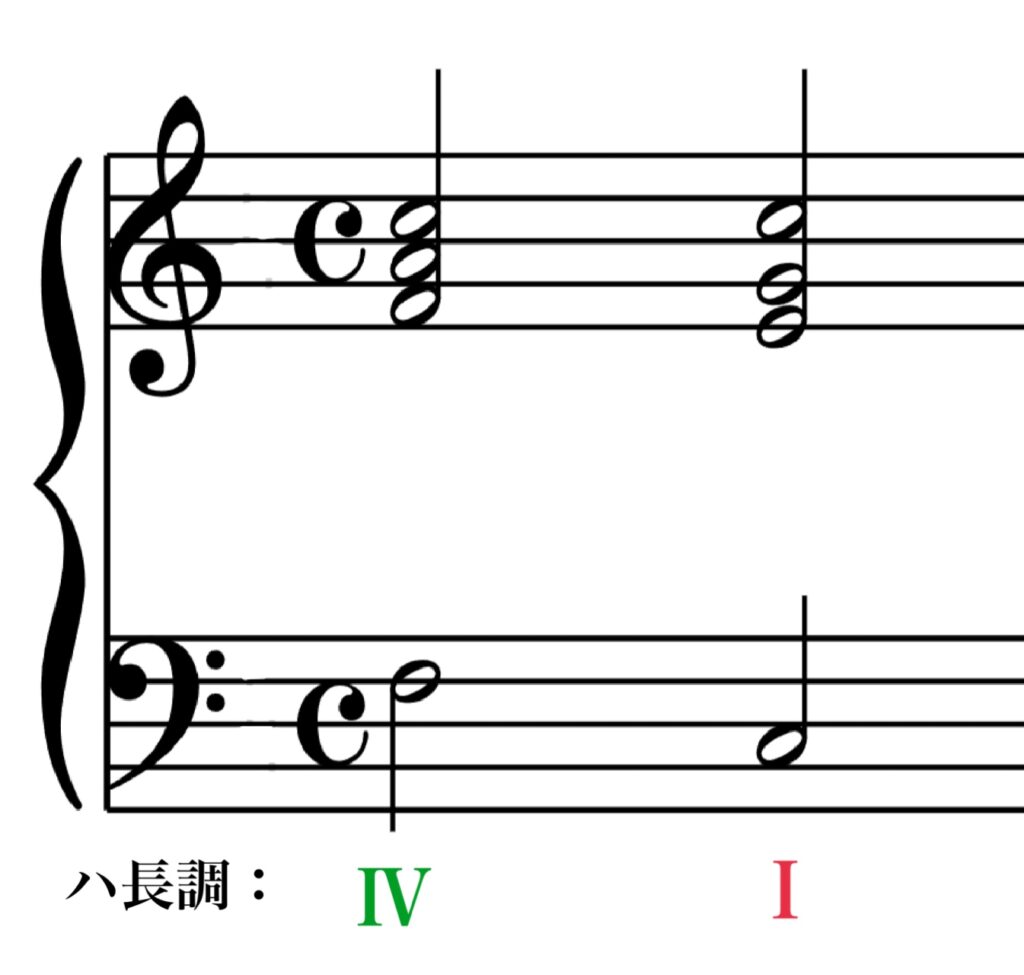

変終止(Plagal Cadence)〈プラガル終止・アーメン終止〉

やわらかく、落ち着いた印象を与える終止です。

【IV(ファを根音とする和音)から I(ドを根音とする和音)】に進む形で、教会音楽や讃美歌で「アーメン」と歌う響きがこれにあたります。

このことから、変終止は「アーメン終止」とも呼ばれています。(プラガル終止ともいう)

(※ピアノ曲で分かりやすい変終止の例がすぐに出てこなかったため、これのみ譜例なし。)

変終止は、「Ⅳ→Ⅰ」。

ピカルディ終止(Picardy Cadence)

短調で進んできた曲が、最後に長三和音で終わる手法です。

暗く重い雰囲気の曲でも、最後に長調で締めることで「光が差すような希望」を感じさせます。

〈例〉バッハ《平均律クラヴィーア曲集 第1巻 第4番 ハ短調 前奏曲》

この曲は、嬰ハ短調です。

本当だったら右手は《ミ・ソ♯・ド♯》で終わるはずですが、《ミ→ミ♯》になることで嬰ハ長調の響きになっています。

最後の和音だけ明るくなる、これが「ピカルディ終止」です。

演奏する際は、最後の長調部分で指や手首を少し柔らかくして、音に輝きを持たせると効果的です。

ピカルディ終止は、「短調の曲が最後に長調の和音で終わる」。

まとめ

カデンツ(終止)は、音楽の中でそれぞれ役割を持っています。

- 完全終止:はっきり終わる「。」

- 半終止:続きそうな「…」

- 偽終止:意外な展開「え?」

- 変終止:やわらかい「アーメン」

- ピカルディ終止:暗闇に「光が差す」

実際の曲を聴きながらカデンツを探してみると、「あ、この終止は完全終止だな」と自然にわかるようになります。

初心者の方も、練習中の曲で終止を意識してみてください。

音楽が文章のように流れ、より立体的に理解できるようになります。