ピアノ演奏において、楽譜通りに弾いているのに「なんだか単調に聞こえる」と感じたことはありませんか?

それは、音楽の「抑揚」が不足しているからかもしれません。

抑揚とは、音楽に立体感や感情を与える表現のこと。

特に音形の上昇・下降に合わせて自然にクレッシェンドやデクレッシェンドをつけることで、音楽が生き生きと響き始めます。

4歳からピアノを始めて音高・音大・音大の院に進み、大人子ども含め累積約50名にピアノを教え、現役で演奏活動を続ける私が、音形を手がかりにした抑揚のつけ方について、具体的なコツをご紹介します。

抑揚とは何か

抑揚とは、音の強弱や長短、テンポのわずかな揺れによって音楽に表情を与えることを指します。

単に「強くする・弱くする」ではなく、音の流れやフレーズの方向性に沿って表現することで、聴き手に自然な感情の流れを伝えることができます。

言葉でいう「イントネーション」と同じ感覚です。

音形に注目する

抑揚をつける上での大きなポイントは「音形(メロディの動き)」です。

音が上昇していれば少しクレッシェンド、下降していれば自然とデクレッシェンドすることで、フレーズに呼吸のような流れが生まれます。

音形に合わせた抑揚の具体的なコツ

上昇形ではクレッシェンド

例えばド→レ→ミ→ファと音が上がっていく場合、ほんの少しずつ音量を大きくすることで、頂点に向かう期待感を作ることができます。無理に大きくする必要はなく、自然に膨らむイメージが大切です。

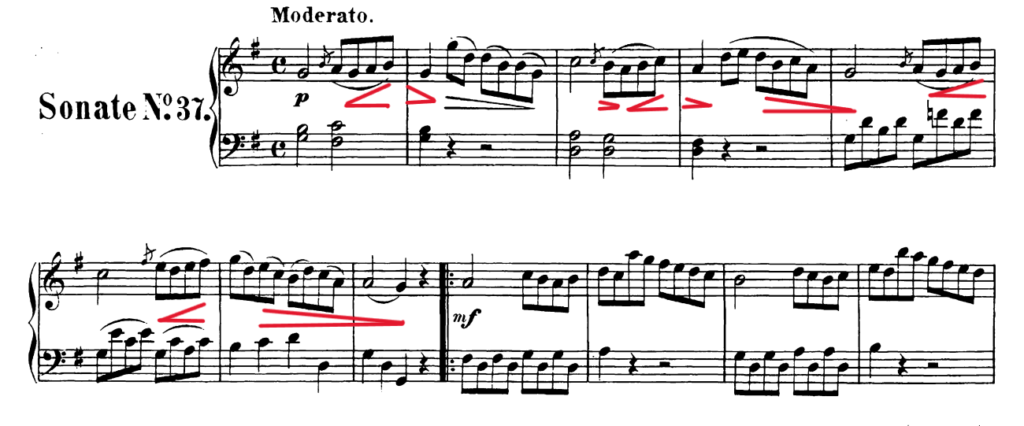

〈例1〉ベートーヴェン:ソナチネ ト長調 Anh.5-1 第1楽章 冒頭

赤い線は、私が書き入れました。

5~7小節めのところが、特に分かりやすい音型に合わせたクレッシェンドです。

7小節めの頭の「ソ」の音に向かって音型が上昇していき、「ソ」の音への期待感を高めています。

注意点

音形に合わせたクレッシェンドをする際は、以下のことに気をつけましょう。

・ 力任せに音を強くしない

・手首や腕の重みを利用する

・最終音を強調しすぎず、次のフレーズにつなげる

ただ音形に合わせてクレッシェンドすればいいのではなく、あくまでも流れの中で自然に行わなければなりません。

やりすぎないように注意しましょう。

下降形ではデクレッシェンド

逆に、音が下がるときには少しずつ音を弱めると、落ち着いた余韻や安らぎを感じさせられます。

下降の流れを「息を吐くように」演奏するのがおすすめです。

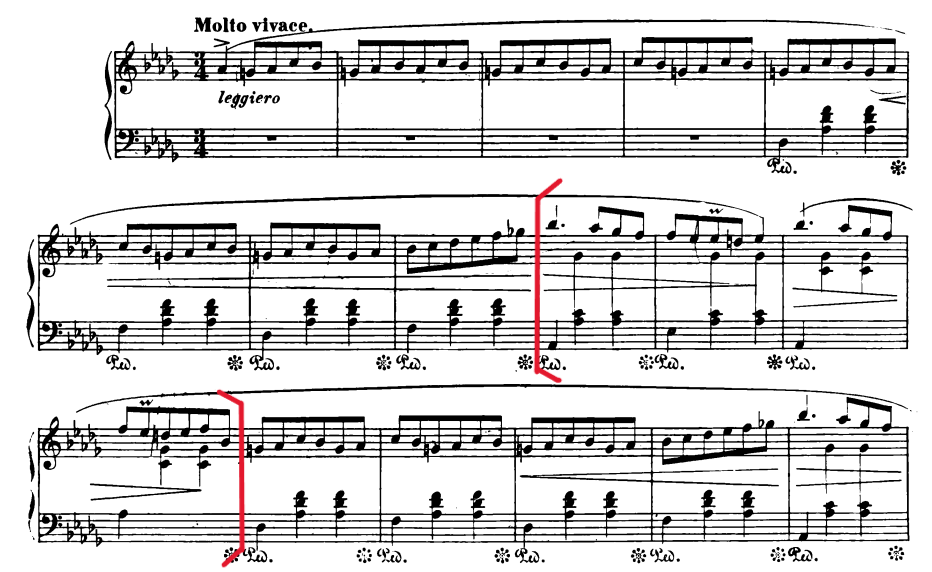

〈例2〉ショパン:ワルツ 第7番 嬰ハ短調 Op.64-2 冒頭

赤い線のところが注目してほしい部分です。

2小節ごとにシ♭から音形が下降しています。

楽譜にすでに書き込まれていますが、こういう音形はクレッシェンドするのではなく、デクレッシェンドするのが自然な音楽です。

注意点

音形に合わせたデクレッシェンドをする際は、以下のことに気をつけましょう。

・小さくしすぎて音が消えないように

・音色を意識して柔らかさを保つ

・下がりきったあとに「無表情」にならないよう次へつなげる

音が弱くなりすぎると、次へのつながりがなくなってしまったりして不自然に聞こえるので、注意が必要です。

練習に取り入れる方法

スケール練習やアルペジオ練習で試す

ハノンでスケール練習やアルペジオ練習をする際に、クレッシェンド・デクレッシェンドを組み込むことで、抑揚の感覚を体に覚えさせることができます。

指先を鍛える練習だけでなく、音楽的な感覚を身に着ける練習も行いましょう。

短いフレーズから実践

いきなり長い曲で取り入れるのは難しいため、短いフレーズなどで「上がるとき膨らむ・下がるとき収める」を意識して練習します。

その際、速く弾くと抑揚を適切な音量でつけられているか確認しづらいので、ゆっくりタッチを確認しながら進めましょう。

まとめ

ピアノにおける抑揚は、決して大げさな表現ではなく、音形の流れに沿った自然な呼吸のようなものです。

「上昇はクレッシェンド、下降はデクレッシェンド」というシンプルな意識を持つだけで、演奏は立体的になり、聴き手に心地よさを与えます。

練習の時から少しずつ取り入れて、音楽に豊かな表情を加えてみましょう。

あなたの演奏がさらに魅力的なものになるはずです。