ドミナントではなく「ドッペル」ドミナント?

皆さん「ドッペルドミナント」という音楽用語をご存じだろうか。

前回、和音記号の解説で「ドミナント」という言葉を出しました。

それにさらに「ドッペル」という言葉がついたこれは、いったい何者なのだろうか?

結論:ドミナントの一種であり、ドミナントに行きたいドミナントのこと。(なんだか、なぞなぞのよう・・・)

「ドッペルドミナント」は英語で[Double Dominant]。

つまり「ダブルのドミナント」です。

この記事を読むことでさらに和音に関する理解が深まり、楽曲分析に生かせるようになります!

ドッペルドミナントとは

属七の和音に属七の和音を重ねたもの

属七の和音とは

ドッペルドミナントの解説に入る前に、「属七の和音」について説明します。

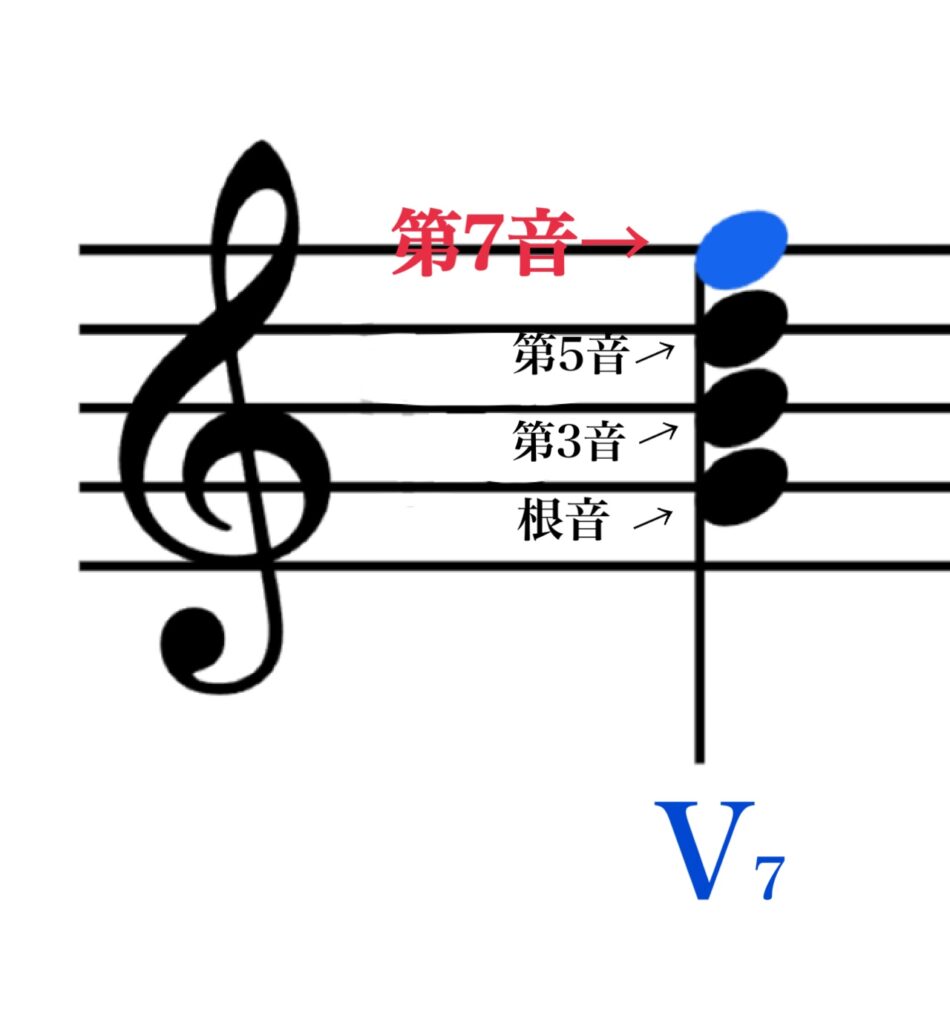

属七の和音とは、Ⅴ度の和音【ハ長調ならソシレ】に第7音がついたものです。(青●で示したところが第7音)

根音・・・和音の根っこの音

第3音・・・根音から3度上の音

第5音・・・根音から5度上の音

第7音・・・根音から7度上の音

ハ長調の属七の和音は上記の図の音ですが、これを和音記号で表すと、「Ⅴ」の右下に小さく第7音の「7」がつきます。

これは言うまでもなく、Ⅴ度の和音に第7音が付いていることを表しています。

ーなぜ「属七」という言葉がつくのかー

音楽用語で主音(音階の始めの音)から5度上の音(第5音)を別名【属音】と呼んでいることから由来しています。

「属音」の和音→「属和音」

属和音に第7音がついたもの→「属七の和音」

というわけです。

ドッペルドミナントを作る

属七の和音がどういうものかご理解いただけたところで、本題の「ドッペルドミナント」を実際に作って和音記号に変換したいと思います。

ここで思い出していただきたいのが、

「ドミナント」→トニックに強く向かおうとする性質をもつ。

「ドッペルドミナント」→ドミナントに強く向かいたいドミナント。

であるということ。

ドミナントはⅤ度です。(ハ長調ではソシレ)

このⅤ度の和音を主和音とする調を、ハ長調からみて「Ⅴ度調」と表します。(ハ長調のⅤ度調は「ト長調」)

「主和音」とは、音階の始めの音である主音に3度ずつ上に和音を重ねた基本の和音のこと。(ハ長調の主和音はドミソ)

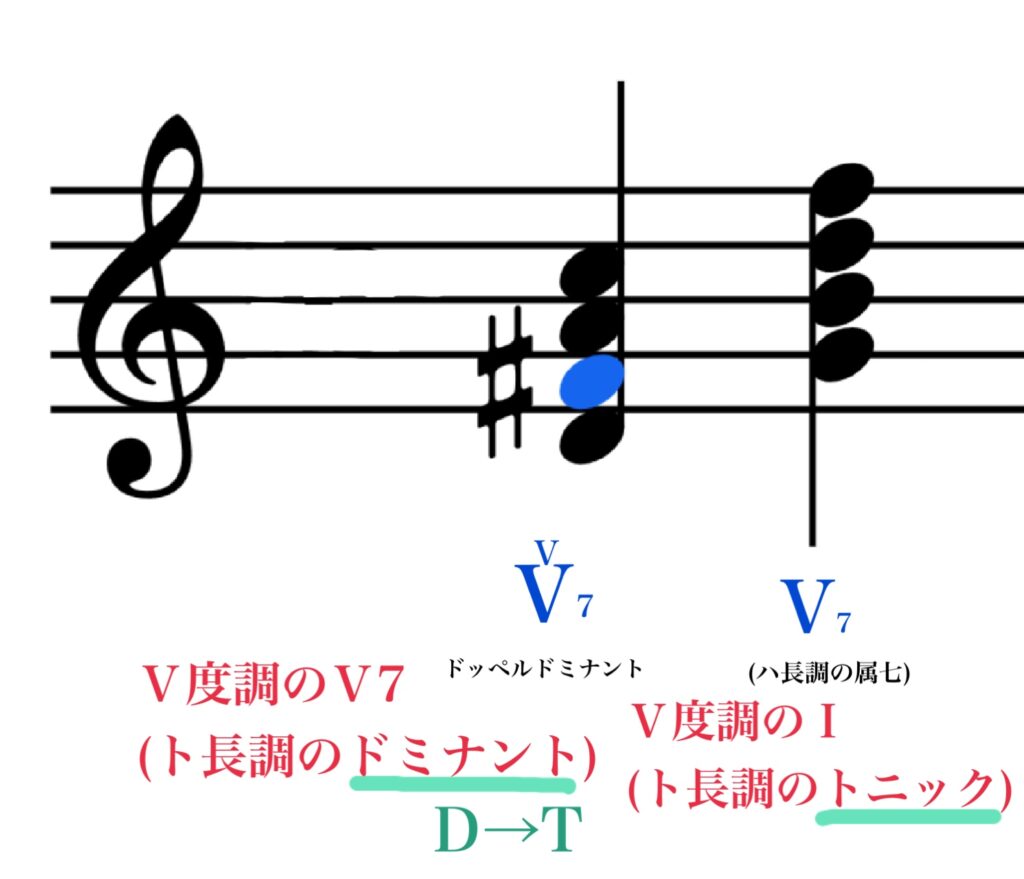

そのⅤ度調(今回はト長調)に向かいたいⅤ度(第7音付き)こそ、「ドッペルドミナント」です。

ドッペルドミナントの和音記号の書き方は、

Ⅴの和音記号の上に小さくもうひとつⅤを書き、右下に第7音を表す「7」を小さく入れれば、完成です。

まとめ

音楽のフレーズを作るのに、トニック、ドミナント、サブドミナントは必要なものですが、それだけでは変化が少なくなってしまいます。

「ドッペルドミナント」のようなドミナントに向かいたいドミナントがあることで、曲にさらなる変化をもたらします。

もう一度おさらいします。

「ドッペルドミナント」は属七の和音に属七の和音を重ねたものであり、Ⅴ度調に向かいたいⅤ度である。

和音記号は、Ⅴ7の上に小さくⅤを重ねている。

和音の種類をこれからもたくさん覚えて、より本格的に音楽を深めていきましょう。