音部記号の種類は3種類

音楽の世界では、「音部記号」と呼ばれるものが3つあります。

それは、

- ト音記号

- ヘ音記号

- ハ音記号

の3つです。音が始まる前や段が変わったときに楽譜に必ずでてくるものです。

見よう見まねで書くことは可能ですが、この記事を読めば納得しつつ、綺麗な音部記号を書けるようになります。

ハ音記号はなかなか書く機会がないと思うので、今回はト音記号・ヘ音記号にしぼって解説します。

ト音記号・ヘ音記号の書き方

ト音記号の場合

ト音記号の「ト」とは?

まず皆さん、ト音記号の「ト」とは何のことか知っていますか?

知っているようで知らない方も多いのではないでしょうか。

ト音記号の「ト」とは、「ドレミファソラシド」の「ソ」のことです。

「ドレミファソラシド」はイタリア音名で、日本音名では「ハニホヘトイロハ」といいます。

よって「ト」とは、「ソ」のことを指しているというわけです。

なぜこの話をはじめにしたのかというと、ト音記号を書き始める場所に関係するからです。

ト音記号を書き始める場所

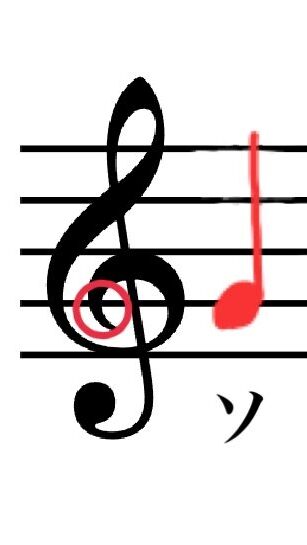

これがト音記号ですね。ト音記号は下から2本目の線(2の線)のちょっと下から書き始めます。(○で囲ったところ)

これは、ト音記号の「ソ(イタリア音名)」の位置と同じです。

ソの音から書き始めているから「ト音記号」、

もしくは書き始めたところが、その記号の名前の音になっている、ということに気がつきます。これはヘ音記号も同様です。(のちに解説します)

ト音記号を書く方向

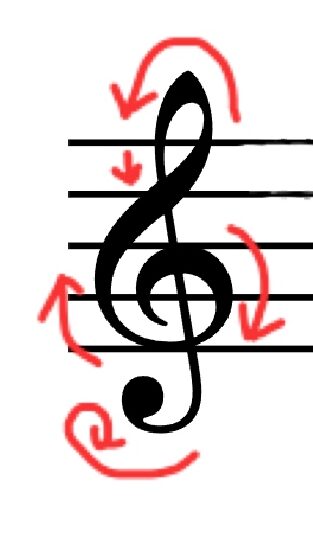

まず、ト音記号の書く方向を図で紹介します。

下から2本目の線(ソの位置)から書き始めたト音記号は、ひらがなの「の」を書くように時計まわりし、今度は下から上にのぼって細長い円を描き、やや斜め下に棒をおろして、一番下の線よりさらに下でひげのような●を書きます。

書く時のポイント

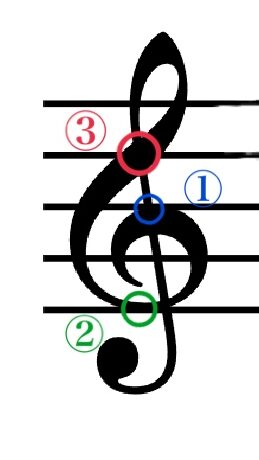

書く時のポイントは、3つです。

1.ひらがなの「の」を書くように時計まわりするときは、下から3本目の線(3の線)にぶつけます。(はみださないように注意)→青〇

2.さらにそこから一番下の線(1の線)にぶつける。(はみださないように注意)→緑の〇

3.下から上にのぼって細長い円を書くときは、下から4本目の線(4の線)で交わるように線をひく。→赤の〇

ヘ音記号の場合

ヘ音記号の「ヘ」とは?

ト音記号同様、ヘ音記号の「ヘ」とは「ドレミファソラシド」の「ファ」のことです。

そして、これはヘ音記号を書き始める場所と関係しています。

ヘ音記号を書き始める場所

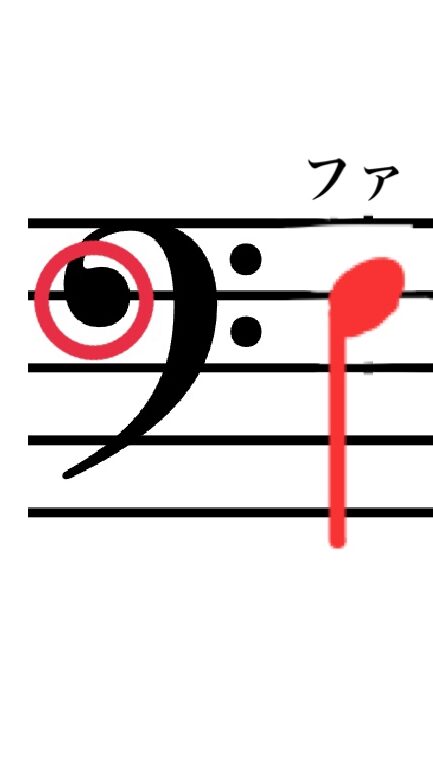

これがヘ音記号ですね。ヘ音記号は下から4本目の線(4の線)に●を書くところから始めます。(○で囲ったところ)

これは、ヘ音記号の「ファ(イタリア音名)」の位置と同じです。

ファの音から書き始めているから「へ音記号」、

もしくは書き始めたところが、その記号の名前の音になっている、ということに気がつきます。

ヘ音記号を書く方向

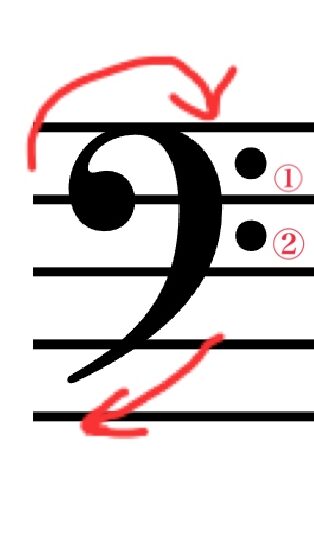

ヘ音記号の書く方向を図で紹介します。

下から4本目の線(ファの位置)から書き始めたヘ音記号は、ト音記号と同じように時計まわりをし、ハートの半分を描くように一番下の線の手前まで上から下に棒をのばし、はらいます。それから、3の間(線と線の間のこと)と4の間それぞれに●(私はほくろと呼んでいます)を書きます。(①と②)

書く時のポイント

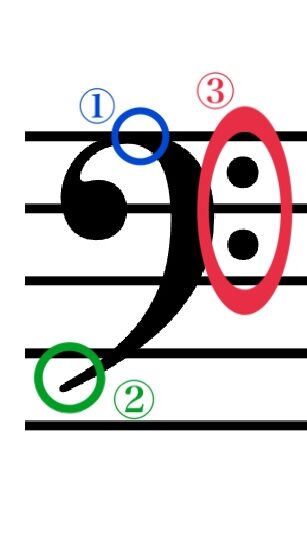

書く時のポイントは、3つです。

1.ハートの半分を描くときは、下から5本目の線(5の線)にぶつけます。(はみだし注意)

2.はらうときは、1の線と2の線の間(1の間)ではらう。一番下の線(1の線)よりはみ出さないように注意。

3.●を書く位置に注意。必ず、一番上の間とその下の間(4の間と3の間)に書き入れる。

まとめ

書くコツを知っていると、まねるより綺麗に納得して書くことができます。

・ト音記号は、「ソ」の位置から書き始める。線をぶつける位置を確認しながら書く。

・ヘ音記号は、「ファ」の位置から書き始める。線をぶつける位置、はらう位置、●を書く位置に気をつけて書く。

あとは何度も書くことが大事です。今回提示したポイントを意識して、ぜひ書いてみてください。