ピアノを弾いていると「肩や腕がすぐ疲れてしまう」「音が固くてきれいに響かない」と感じたことはありませんか?

その原因の多くは「力み」にあります。

実は、ピアノ演奏において大切なのは「いかに脱力できるか」。

脱力ができると、音は驚くほど豊かな響きになり、ラクにいい音を出せるようになります。

逆に力んだまま弾いていると、音量・音質・音色の幅が制限されてしまいます。

4歳からピアノを始めて音高・音大・音大の院に進み、大人子ども含め累積約50名にピアノを教え、現役で演奏活動を続ける筆者が、

初心者でもできる脱力のコツと、実際にどう音楽が変わるのかをご紹介します。

脱力ができると変わること

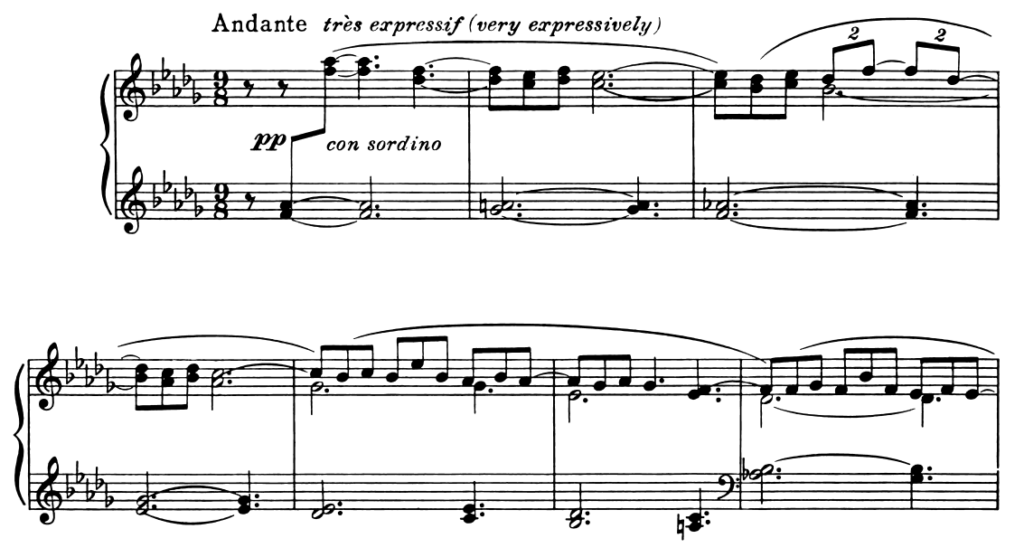

音の響きが豊かになる

力いっぱい鍵盤を押し込むと「カチッ」と固い音になりがちですが、脱力して重みを自然に鍵盤に伝えると「たっぷり」とした響きが生まれます。

・ショパンのノクターンなど、歌うような曲を弾くとき

・ブラームスのソナタなど、ダイナミックな曲を弾くとき

に特に効果的です。

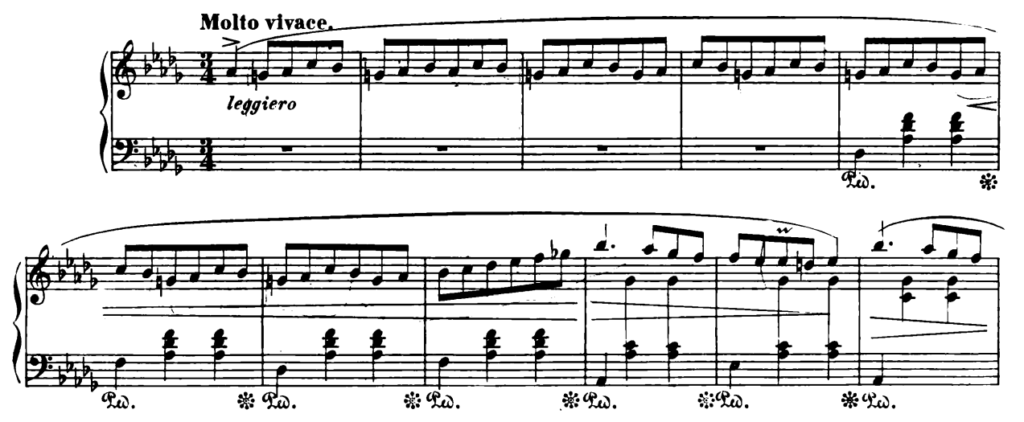

速いパッセージが弾きやすくなる

指に力が入りすぎるとスムーズに動きません。

スケールやアルペジオを脱力して弾くと、速く、しかも滑らかに指が回るようになります。

例えば、シューベルトの即興曲 Op.90の第2番の右手の細かいパッセージも軽やかに弾けるようになります。

ラクにいい音が出せる

力を抜いて演奏できれば、肩や腕に余計な緊張がたまらず、腕の自然な重みで良い音を出すことができます。

長時間弾くという点においても、体にとって負担の少ない弾き方です。

初心者でもできる脱力の練習法

①手をだらんと下げてみる

椅子に座った状態で腕を下にぶら下げ、重力で自然に下がる感覚を覚えます。

これが「余計な力が抜けた状態」です。

②鍵盤に腕の重みを預ける

①の状態の腕をもう一方の手で持ち上げて、鍵盤に向かって放り投げます。(痛くないので思いっきり投げて大丈夫!)

その状態のまま、指だけを起こしてピアノを弾く手の形に整えます。

そうすることで、腕の重みが指にかかった状態がどういうものか感覚的につかめます。

③手首を上下左右に回す

②の状態を保ったまま、手首を上下左右に回転させます。

手首が固まったままだと、うまく回すことができません。

すぐにはできないかもしれませんが、ここまでできるようになるとかなり脱力の感覚がつかめていると思います。

実際の曲での例

ショパン《ワルツ第6番「子犬のワルツ」》

指が速く動く部分は、力が入っているとすぐにつまずいてしまいます。脱力を意識すると、スムーズに音が転がるようになります。

バッハ《インヴェンション第1番》

短い音の重なりをはっきりと出すには、指先だけでなく腕全体をリラックスさせて弾くことが必要です。

ドビュッシー《月の光》

柔らかい響きを求められる曲では、脱力して重みを自然に鍵盤に伝えることが音色の美しさにつながります。

脱力で苦労した私の実体験

中学生ぐらいのときに受けたコンクールで、審査員の先生からのコメントに書かれていたこと。

「そんなに肩を上げ下げして、肩こりませんか?」

この言葉は、脱力に苦労していたときに言われた言葉として一番印象に残っています。

私は、弾く時に肩を上げ下げして弾くクセがありました。(想像つくでしょうか…本当に肩を上下に動かして弾いていたのです)

それは、腕の重みを指に自然とかけられず、力が上に逃げてしまっている証でもありました。

中学3年~高校まで師事していた先生から、ブラームスの練習曲を使って脱力練習を教わるまでは脱力とはどういうものか、まったく分かっていませんでした。

地道な練習を重ねて、脱力の感覚を身につけられたと思っています。(まだまだ課題はありますが)

まとめ

脱力は「力を抜くだけ」ではなく、「余分な力を取り除き、必要な部分だけを使う」ことです。

脱力ができると、

- 音が豊かになる

- 速いパッセージが弾きやすくなる

- ラクにいい音が出せる

といった大きな効果があります。

初心者の方も、まずは腕をぶら下げるところから始めて、少しずつ演奏に取り入れてみてください。

脱力を身につけることで、ピアノ演奏はもっと自由に、もっと楽しくなるはずです。